Desde que la humanidad tiene conciencia de sí misma, ha soñado con dos cosas: comprender el misterio de la vida y crearla. Desde los antiguos mitos del Golem hasta las fantasías de Frankenstein, la idea de insuflar existencia en lo inanimado ha sido una obsesión recurrente. En la era digital, esta aspiración ancestral encontró un nuevo hogar en el campo de la Vida Artificial (ALife), una disciplina científica fascinante y a menudo subestimada que no busca replicar la vida «tal como la conocemos», sino explorar la vida «tal como podría ser». En lugar de estudiar los organismos de carne y hueso que pueblan nuestro planeta, los investigadores de ALife construyen universos de simulación en el silicio de los ordenadores, definiendo leyes físicas alternativas y observando qué tipo de existencias complejas y emergentes pueden florecer en ellas.

Sin embargo, esta noble búsqueda se ha enfrentado durante décadas a un obstáculo monumental: la ceguera del creador. A diferencia de un relojero, que sabe exactamente cómo cada engranaje contribuye al funcionamiento final del reloj, el diseñador de un universo artificial a menudo trabaja a oscuras. Las reglas de una simulación pueden ser increíblemente simples, pero sus consecuencias, magnificadas a través de miles de interacciones y millones de pasos de tiempo, pueden ser asombrosamente complejas e impredecibles. Este fenómeno, conocido como emergencia, es la salsa secreta de la vida, pero también la mayor frustración para los científicos. ¿Cómo se pueden diseñar las «reglas del mundo» para que de ellas surjan espontáneamente comportamientos tan sofisticados como la autorreplicación, la evolución abierta o la inteligencia colectiva?

Históricamente, la respuesta ha sido una mezcla de intuición, conjeturas y un laborioso proceso de prueba y error. Los investigadores ajustaban manualmente los parámetros de sus simulaciones, ejecutaban el código y esperaban, a menudo en vano, a que algo interesante sucediera. Era un proceso más cercano a la alquimia que a la ciencia sistemática, una búsqueda artesanal que limitaba drásticamente la escala y la ambición de los descubrimientos. El campo necesitaba desesperadamente una forma de automatizar esta búsqueda, una herramienta que pudiera explorar el vasto e inexplorado «espacio de todos los mundos posibles» de una manera dirigida y eficiente.

Un nuevo y revolucionario estudio, titulado «Automating the Search for Artificial Life With Foundation Models», presenta la primera realización exitosa de este sueño. Propone una solución que aprovecha el poder de la herramienta más potente que la inteligencia artificial ha producido hasta la fecha: los modelos de fundación (FMs). Estos son modelos de IA a gran escala, como los que impulsan a ChatGPT (modelos de lenguaje) o a generadores de imágenes como DALL-E (modelos de visión-lenguaje), entrenados con cantidades masivas de datos de internet. Su superpoder reside en que, en el proceso de aprender a predecir la siguiente palabra o el siguiente píxel, han desarrollado una comprensión profunda y sorprendentemente «humana» de los conceptos, las relaciones y la estética de nuestro mundo.

La idea central del estudio es tan simple como brillante: si queremos encontrar simulaciones que produzcan fenómenos que los humanos consideramos «interesantes» o «parecidos a la vida», ¿por qué no usar un juez artificial que ha aprendido a ver el mundo a través de nuestros ojos? Los investigadores proponen un nuevo paradigma llamado Búsqueda Automatizada de Vida Artificial (ASAL). En este marco, un modelo de fundación de visión-lenguaje, como CLIP de OpenAI, se convierte en el director de orquesta de la búsqueda. El proceso es un bucle elegante: se define un tipo de simulación (un «sustrato»), se generan miles de configuraciones de reglas diferentes, se ejecuta cada simulación para producir un «video» de ese universo en acción, y finalmente, el modelo de fundación observa cada video y le asigna una puntuación basada en un objetivo definido por el investigador. Las configuraciones que obtienen las mejores puntuaciones son seleccionadas, mutadas y combinadas para crear la siguiente generación de mundos, en un proceso de evolución dirigida que acelera exponencialmente el descubrimiento.

El marco ASAL no propone un único método, sino tres poderosas modalidades de búsqueda, cada una dirigida a responder una pregunta fundamental de ALife:

- Búsqueda de objetivos supervisados: ¿Podemos crear un mundo donde ocurra un evento específico? Aquí, el investigador proporciona al modelo una descripción en lenguaje natural, como «una célula biológica dividiéndose» o «un enjambre de insectos formando una espiral». El modelo de fundación entonces guía la búsqueda para encontrar las reglas de la simulación que mejor produzcan una imagen o secuencia de imágenes que coincidan con esa descripción.

- Búsqueda de apertura temporal (Open-Endedness): ¿Podemos crear un mundo que nunca deje de sorprendernos? En lugar de buscar un objetivo fijo, esta modalidad busca simulaciones que generen una novedad constante e interesante a lo largo del tiempo. El modelo de fundación recompensa a los mundos que, en cada momento, producen patrones que son significativamente diferentes de todo lo que han producido antes, evitando el estancamiento y fomentando la creatividad perpetua.

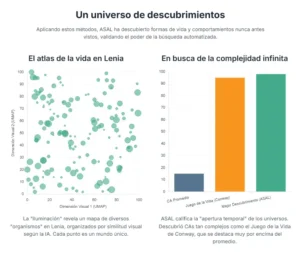

- Iluminación del espacio de posibilidades: ¿Qué tipos de vida son posibles en este sustrato? En lugar de buscar un único «mejor» mundo, el objetivo aquí es encontrar un conjunto de simulaciones que sean lo más diversas e interesantes posible entre sí. El sistema busca llenar el «mapa» de todos los comportamientos posibles, revelando la increíble variedad de fenómenos que pueden surgir de las mismas reglas básicas.

Como demuestra el estudio a través de una deslumbrante serie de experimentos en una variedad de sustratos clásicos de ALife (como Boids, Lenia y el Juego de la Vida de Conway), este enfoque no es una mera promesa teórica. Es una herramienta práctica que ya ha llevado al descubrimiento de formas de vida artificial nunca antes vistas, desde exóticos patrones de bandadas en Boids hasta nuevas células autoorganizadas en Lenia, e incluso ha identificado autómatas celulares con el potencial de complejidad abierta similar al del famoso Juego de la Vida. Este artículo explorará el funcionamiento interno de este ojo artificial, se maravillará con sus descubrimientos y reflexionará sobre cómo esta automatización de la creatividad podría transformar no solo el campo de la Vida Artificial, sino nuestra comprensión de la vida misma.

Los mundos en una caja: los sustratos de la vida artificial

Antes de sumergirnos en cómo ASAL explora estos universos, es crucial entender qué son exactamente estos «sustratos» de simulación. Un sustrato es, en esencia, el lienzo y las reglas fundamentales sobre las que puede florecer la vida artificial. Define el tipo de «física» y de «entidades» que componen un universo digital. El estudio demuestra la versatilidad de ASAL aplicándolo a una gama diversa de sustratos clásicos, cada uno con sus propias peculiaridades y potencialidades.

Uno de los más icónicos es Boids, creado por Craig Reynolds en 1987. No es tanto un mundo como una simulación de comportamiento colectivo. Imagina un espacio bidimensional poblado por «boids» (una contracción de «bird-oids» u objetos parecidos a pájaros). Cada boid sigue tres reglas muy simples: separación (evitar chocar con los vecinos cercanos), alineación (dirigirse en la misma dirección que los vecinos cercanos) y cohesión (moverse hacia la posición promedio de los vecinos cercanos). De la interacción de estas tres reglas triviales emerge un comportamiento de bandada asombrosamente realista y complejo. En el contexto de ASAL, el «sustrato» de Boids no son las tres reglas en sí, sino los pesos y parámetros que gobiernan la importancia relativa de cada una, que a su vez son determinados por una pequeña red neuronal que controla a cada boid. Al buscar en el espacio de estos pesos, ASAL puede descubrir formas de comportamiento colectivo mucho más exóticas que la simple imitación de una bandada de pájaros.

Otro sustrato fundamental es el de los autómatas celulares (AC), popularizado por el famoso Juego de la Vida de John Conway. Aquí, el universo es una cuadrícula bidimensional de celdas, cada una de las cuales puede estar «viva» o «muerta». En cada paso de tiempo, el estado de una celda en la siguiente generación se determina por el estado de sus ocho celdas vecinas en la generación actual. Las reglas del Juego de la Vida son precisas: una celda muerta con exactamente tres vecinos vivos «nace», y una celda viva con dos o tres vecinos vivos «sobrevive»; en todos los demás casos, muere o permanece muerta. A pesar de esta simplicidad pasmosa, de estas reglas emergen estructuras estables («naturalezas muertas»), osciladores, y «naves espaciales» como el famoso «glider» que se desplazan por la cuadrícula. El sustrato de los AC «similares a la vida» explora todas las posibles variaciones de estas reglas de nacimiento y supervivencia, un espacio de más de 262,000 universos posibles, cada uno con su propia física y su potencial para la complejidad.

Lenia, desarrollado por Bert Wang-Chun Chan, es una generalización del Juego de la Vida que lo lleva al siguiente nivel. En lugar de estados discretos (vivo/muerto) y espacio discreto (una cuadrícula), Lenia opera en un espacio y tiempo continuos. Las celdas pueden tener valores de activación continuos (por ejemplo, de 0 a 1), y las reglas de interacción se definen mediante núcleos de convolución suaves. El resultado es un universo que se parece menos a un juego de mesa digital y más a una placa de Petri observada bajo un microscopio. En Lenia, pueden emerger «organismos» de aspecto biológico, células que se mueven, se replican y forman ecosistemas dinámicos. El espacio de parámetros de Lenia es vasto y complejo, lo que lo convierte en un candidato ideal para la búsqueda automatizada.

Finalmente, el estudio también explora sustratos como Particle Life, donde partículas de diferentes «tipos» interactúan en un espacio euclidiano mediante fuerzas de atracción y repulsión, y los autómatas celulares neuronales (NCA), que generalizan aún más los AC al utilizar una red neuronal para definir la regla de actualización de cada celda. La clave es que todos estos sustratos, a pesar de sus diferencias fundamentales, comparten una propiedad crucial: sus estados pueden ser renderizados como una imagen o un video, proporcionando la entrada visual que el modelo de fundación necesita para actuar como juez.

El ojo que guía: el rol del modelo de fundación

El motor que impulsa a ASAL es el modelo de fundación de visión-lenguaje. Específicamente, el estudio se basa en gran medida en CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training). La magia de CLIP reside en cómo fue entrenado. Se le mostró un conjunto de datos masivo de pares de imágenes y sus correspondientes descripciones de texto extraídas de internet. Su único objetivo era aprender a determinar qué texto correspondía a qué imagen. Para lograrlo, tuvo que desarrollar un «espacio de representación» compartido, un mapa conceptual interno donde la imagen de un perro y la frase «una foto de un perro» se ubican muy cerca la una de la otra.

Este espacio de representación es, en efecto, un mapa del significado visual y semántico tal como lo entienden los humanos. Es este mapa el que ASAL aprovecha para guiar su búsqueda. Cuando el objetivo es encontrar una simulación de «una colonia de bacterias», ASAL utiliza CLIP para medir la «distancia» en este mapa entre las imágenes generadas por la simulación y la representación interna de CLIP para esa frase. La búsqueda se convierte entonces en un problema de optimización: encontrar la configuración de la simulación que minimice esa distancia.

Este mecanismo es la clave de las tres modalidades de búsqueda de ASAL. Para la búsqueda de objetivos supervisados, el proceso es exactamente el descrito: se minimiza la distancia entre el resultado de la simulación y un texto objetivo. Para la búsqueda de apertura temporal, el concepto de distancia se utiliza de manera diferente. En lugar de medir la distancia a un objetivo fijo, se mide la distancia entre el estado actual de la simulación y todos sus estados pasados. El sistema recompensa a las simulaciones que maximizan esta distancia histórica, es decir, a aquellas que constantemente exploran nuevas regiones del espacio de representación, generando patrones que son perpetuamente novedosos desde la perspectiva del modelo.

Para la iluminación del espacio de posibilidades, el principio es similar pero aplicado a una población de simulaciones. El objetivo es encontrar un conjunto de simulaciones tal que la distancia de cada una a su vecina más cercana en el espacio de representación sea lo más grande posible. Es un algoritmo de diversidad que empuja a la población a cubrir la mayor área posible del mapa conceptual de CLIP, revelando la gama completa de fenómenos visualmente distintos que un sustrato puede producir.

La elección del modelo de fundación es importante, pero los experimentos muestran que la técnica es robusta. Al comparar los resultados obtenidos con CLIP y con otro modelo de visión llamado DINOv2, se observa que ambos superan masivamente a las métricas de bajo nivel (como la diversidad en el espacio de píxeles), aunque CLIP, con su componente de lenguaje, parece ser ligeramente superior en la creación de una diversidad alineada con los conceptos humanos. Esto sugiere que, a medida que los modelos de fundación se vuelven más potentes y multimodales, también lo hará la capacidad de ASAL para descubrir mundos artificiales cada vez más complejos y fascinantes.

Descubrimientos en el universo digital: los logros de ASAL

Armado con estos sustratos y guiado por el ojo de un modelo de fundación, ASAL se embarcó en una expedición exploratoria a través de los paisajes de la vida artificial. Los resultados, visualmente espectaculares y científicamente significativos, demuestran el poder de este nuevo paradigma.

En la búsqueda de objetivos supervisados, ASAL demostró una capacidad asombrosa para materializar conceptos abstractos en dinámicas de simulación coherentes. Al proporcionarle prompts como «un organismo multicelular» o «una red de neuronas» en el sustrato de Lenia, el sistema evolucionó reglas que dieron lugar a estructuras visuales que se asemejan sorprendentemente a estas descripciones biológicas. En Boids, prompts como «inteligencia colectiva» o «una espiral de Fibonacci en la naturaleza» produjeron patrones de enjambre de una complejidad y belleza que habrían sido casi imposibles de diseñar a mano. La técnica se mostró capaz no solo de encontrar objetivos estáticos, sino también de seguir guiones temporales. En el sustrato de los autómatas celulares neuronales, una secuencia de prompts como «una célula biológica», seguida de «dos células biológicas», llevó al descubrimiento de una regla de actualización que, en esencia, codificaba la autorreplicación.

En la búsqueda de apertura temporal, ASAL se enfrentó a uno de los mayores desafíos de ALife: encontrar sistemas que eviten el estancamiento y la repetición. Al aplicar la métrica de novedad histórica al vasto espacio de los autómatas celulares «similares a la vida», el sistema hizo un descubrimiento notable. El famoso Juego de la Vida de Conway, conocido por su capacidad para generar complejidad duradera, se clasificó entre el 5% superior de todas las simulaciones en términos de apertura. Esto no solo validó la métrica de ASAL como una medida significativa de «interes» a largo plazo, sino que también permitió descubrir otros autómatas celulares, previamente desconocidos, que exhibían dinámicas igualmente ricas y no convergentes, operando en el «borde del caos» donde la vida compleja tiende a prosperar.

Quizás los resultados más impresionantes provinieron de la iluminación de sustratos. Al pedirle a ASAL que encontrara el conjunto más diverso posible de simulaciones en Lenia y Boids, el sistema generó verdaderos «atlas de simulación». Estos atlas, organizados visualmente proyectando los resultados en el espacio de representación de CLIP, revelan la increíble riqueza oculta en estos sistemas. En Lenia, el atlas está poblado por una taxonomía de organismos digitales: células que se mueven con flagelos, colonias que crecen en espiral, patrones que se asemejan a corales o redes neuronales. En Boids, más allá de la simple bandada, el atlas revela una variedad de comportamientos colectivos: enjambres que forman serpientes, círculos, o que se agrupan en cúmulos pulsantes. Estos mapas no son solo una colección de curiosidades; son el primer paso hacia una taxonomía sistemática de la vida artificial, un «árbol de la vida» para los universos que creamos.

Más allá del descubrimiento, ASAL proporciona una nueva y poderosa forma de cuantificar fenómenos emergentes. Conceptos que antes eran puramente cualitativos, como la «complejidad» o la «sensibilidad de los parámetros», ahora pueden medirse utilizando el espacio de representación del modelo como una vara de medir alineada con la percepción humana. Por ejemplo, el estudio demuestra cómo se puede medir la no linealidad del espacio de parámetros de Boids, identificar los parámetros más críticos en una simulación de Particle Life, o detectar cuándo una simulación de Lenia ha alcanzado un estado de equilibrio, todo ello analizando las trayectorias de las simulaciones a través del espacio latente de CLIP. La IA no solo busca, sino que también nos proporciona las herramientas para entender lo que ha encontrado.

El futuro de la creación: implicaciones de una ciencia automatizada

La llegada de ASAL marca un punto de inflexión para el campo de la Vida Artificial y, potencialmente, para la ciencia en general. Las implicaciones de poder automatizar la búsqueda de sistemas complejos con comportamientos deseables son profundas y de gran alcance.

Desde una perspectiva científica, ASAL transforma la práctica de la investigación en ALife de un arte a una ciencia más sistemática. Los investigadores ya no necesitan depender de la serendipia o de una intuición poco fiable para descubrir nuevas formas de vida digital. En su lugar, pueden centrarse en un nivel más alto de abstracción: formular las preguntas correctas. Pueden especificar los fenómenos que desean estudiar, ya sea a través del lenguaje, de ejemplos visuales o de métricas de comportamiento, y dejar que el sistema automatizado se encargue de la laboriosa tarea de encontrar las condiciones que los producen. Esto podría acelerar drásticamente el ritmo de los descubrimientos, permitiendo a los científicos poner a prueba hipótesis sobre la evolución, la autoorganización y la inteligencia de una manera que antes era impensable. Podríamos, como sugieren los autores, buscar mundos donde la vida evoluciona sin ADN, o simular trayectorias evolutivas contrafácticas para entender mejor por qué la vida en la Tierra tomó el camino que tomó.

Tecnológicamente, las aplicaciones de este enfoque se extienden mucho más allá de la investigación fundamental. La capacidad de buscar automáticamente configuraciones de sistemas complejos que optimicen un objetivo de alto nivel tiene un valor inmenso en campos como la ingeniería, el diseño de materiales, la robótica y la propia inteligencia artificial. Imaginemos utilizar una metodología similar para descubrir nuevas arquitecturas de redes neuronales, diseñar enjambres de robots para tareas específicas, o encontrar las reglas de interacción para sistemas de inteligencia colectiva que resuelvan problemas de logística o de mercado. La combinación de un espacio de búsqueda generativo y un «juez» de modelo de fundación que entiende los objetivos de alto nivel es una receta poderosa para la innovación automatizada.

La relevancia social de esta línea de investigación puede parecer más distante, pero es igualmente profunda. La Vida Artificial siempre ha sido un espejo en el que exploramos las preguntas más fundamentales sobre nuestra propia existencia. Al crear y estudiar la vida «tal como podría ser», obtenemos una perspectiva más profunda sobre la vida «tal como es». La capacidad de mapear sistemáticamente el espacio de la vida posible podría darnos pistas sobre la universalidad o la contingencia de los principios biológicos que observamos en la Tierra. Podría ayudarnos a comprender mejor qué es la inteligencia y de cuántas formas puede manifestarse en el universo.

En conclusión, el trabajo sobre la Búsqueda Automatizada de Vida Artificial no trata solo de crear criaturas digitales más interesantes en un ordenador. Se trata de forjar una nueva alianza entre la creatividad humana y la capacidad de búsqueda de la inteligencia artificial. Los modelos de fundación, con su conocimiento destilado del mundo, actúan como un puente, traduciendo nuestras intenciones de alto nivel en las configuraciones de bajo nivel que las hacen realidad. Es un paradigma que nos permite pasar de ser meros programadores de mundos a ser sus arquitectos y exploradores. Al proporcionar a los científicos de ALife un telescopio y una brújula para navegar por el vasto océano de la posibilidad computacional, ASAL no solo acelera la búsqueda de vida artificial, sino que nos acerca un poco más a la comprensión de los mecanismos fundamentales de toda la vida, en cualquier universo en el que pueda existir.

Referencias

Chan, B. W.-C. (2019). Lenia: Biology of Artificial Life. Complex Systems, 28(3), 251–286.

Akarsh KumarChris LuLouis KirschYujin TangKenneth O. StanleyPhillip IsolaDavid Ha; Automating the Search for Artificial Life With Foundation Models. Artif Life 2025; 31 (3): 368–396. doi: https://doi.org/10.1162/ARTL.a.8

Jumper, J., Evans, R., Pritzel, A., Green, T., Figurnov, M., Ronneberger, O., Tunyasuvunakool, K., Bates, R., Žídek, A., Potapenko, A., Bridgland, A., Meyer, C., Kohl, S. A. A., Ballard, A. J., Cowie, A., Romera-Paredes, B., Nikolov, S., Jain, R., Adler, J.,… Hassabis, D. (2021). Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature, 596(7873), 583–589.

Langton, C. (1992). Artificial Life: An overview. MIT Press.

Radford, A., Kim, J. W., Hallacy, C., Ramesh, A., Goh, G., Agarwal, S., Sastry, G., Askell, A., Mishkin, P., Clark, J., Krueger, G., & Sutskever, I. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. PMLR, 139, 8748–8763.

Reynolds, C. W. (1987). Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 21(4), 25–34.

Stanley, K. O., Lehman, J., & Soros, L. (2017, December 1). Open-endedness: The last grand challenge you’ve never heard of. Uber Engineering Blog.