La conversación sobre el futuro del trabajo se ha instalado en el corazón de nuestra época con la fuerza de una tormenta inminente y la persistencia de una marea de fondo. Se nutre de titulares espectaculares que oscilan entre la utopía y la distopía, de informes de consultoras con cifras de vértigo que anuncian millones de empleos en riesgo, y de un murmullo constante que recorre desde los pasillos de las grandes corporaciones hasta las sobremesas familiares. Este debate, sin embargo, no es un fenómeno exclusivo del siglo XXI. Cada gran salto tecnológico en la historia humana, desde la domesticación del fuego hasta la imprenta, desde la máquina de vapor hasta la computadora personal, ha venido acompañado de una doble y contradictoria profecía: la de un paraíso de ocio y abundancia liberado del yugo del esfuerzo, y la de un apocalipsis de desempleo masivo y dislocación social. Los luditas del siglo XIX, que destruían los telares mecánicos por temor a que les arrebataran su sustento, son los antepasados espirituales de la ansiedad contemporánea que hoy se cierne sobre programadores, diseñadores gráficos y analistas financieros.

La diferencia fundamental, la que convierte esta ocasión en un evento de una magnitud y naturaleza distintas, reside en la esencia misma de la herramienta que protagoniza el cambio: la inteligencia artificial. Por primera vez en la historia, no hemos creado una máquina que simplemente amplifica la fuerza de nuestros músculos, como la grúa; que extiende el alcance de nuestros sentidos, como el telescopio; o que acelera la velocidad de nuestros cálculos, como la calculadora. Hemos concebido y estamos desplegando sistemas que empiezan a replicar, e incluso a superar en dominios cada vez más amplios, nuestras capacidades cognitivas. La automatización ha saltado la barrera del trabajo manual y rutinario, un territorio que ya había sido conquistado por la robótica industrial, para adentrarse en el santuario del trabajo del conocimiento, un terreno que hasta ahora considerábamos el bastión inexpugnable de la inteligencia humana, el último refugio de nuestra singularidad.

Para comprender el alcance de esta transformación, es preciso despojarse de las imágenes de ciencia ficción que pueblan nuestro imaginario colectivo, a menudo poblado por robots humanoides y superinteligencias malévolas. La inteligencia artificial contemporánea no es una conciencia encerrada en un superordenador que conspira en silencio. Es, en su manifestación más extendida y disruptiva, un conjunto de sistemas algorítmicos altamente especializados, entrenados con cantidades ingentes de datos para llevar a cabo tareas específicas: reconocer patrones, hacer predicciones, clasificar información y generar contenido nuevo.

Hablamos de grandes modelos de lenguaje capaces de redactar un correo electrónico con el tono adecuado, componer un poema al estilo de un autor consagrado o depurar una línea de código con una eficiencia sobrehumana. Hablamos de sistemas de visión por computadora que pueden diagnosticar una retinopatía diabética a partir de una imagen del fondo del ojo con una precisión que iguala o supera a la de un oftalmólogo experto. Y hablamos de algoritmos que optimizan las cadenas de suministro globales en tiempo real, ajustando flujos de producción y logística en respuesta a miles de variables cambiantes.

Estas herramientas no operan con la comprensión del mundo que posee un ser humano. No tienen intenciones, conciencia de sí mismas, deseos ni sentido común. Su poder, formidable y transformador, emana de la estadística y la probabilidad, de su habilidad para procesar una complejidad inabarcable para una mente humana y extraer de ella una lógica funcional, una correlación oculta, un patrón recurrente. Su inteligencia no es análoga a la nuestra; es una forma de inteligencia ajena, matemática, basada en datos. Y es precisamente esta naturaleza la que redefine por completo la ecuación del trabajo, moviendo el epicentro del valor desde la ejecución de tareas hacia la formulación de problemas y el juicio crítico.

El impacto de esta tecnología en el mundo laboral se entiende mejor si abandonamos la idea del «puesto de trabajo» como una entidad monolítica e indivisible. En su lugar, debemos adoptar una visión granular, concibiendo cada ocupación, cada profesión, como un mosaico, un portafolio de tareas diversas y heterogéneas. Un médico no solo diagnostica; también escucha al paciente, muestra empatía, comunica diagnósticos complejos con sensibilidad, realiza procedimientos manuales delicados y gestiona el historial clínico. Un abogado no solo argumenta en un tribunal; también investiga jurisprudencia, redacta contratos, negocia acuerdos y asesora estratégicamente a sus clientes. La inteligencia artificial no llega para «eliminar el trabajo del médico», sino para automatizar una porción de sus tareas. Podrá analizar miles de radiografías en segundos para detectar patrones anómalos, liberando al radiólogo para que se concentre en los casos más ambiguos, en la consulta interdisciplinar y en la comunicación con el paciente. Podrá revisar millones de documentos legales en busca de precedentes relevantes, una tarea que antes consumía semanas de trabajo de un equipo de juristas.

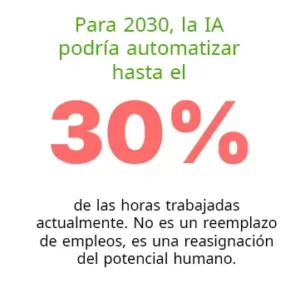

Esta fragmentación del trabajo en tareas es el concepto central, la clave de bóveda que articula la revolución en curso. La pregunta relevante ya no es si una máquina reemplazará a un contable, sino qué porcentaje de las tareas de un contable son susceptibles de ser automatizadas, cómo se reconfigura el valor económico y profesional de las tareas restantes, y qué nuevas responsabilidades emergen de esa reconfiguración. Lo que estamos presenciando no es tanto una sustitución masiva y repentina de empleos, como una reorquestación profunda y paulatina de las funciones laborales. El organigrama jerárquico y estático, herencia de la era industrial, cede su lugar a un modelo más fluido y dinámico, un grafo de tareas donde equipos multidisciplinares se forman y se disuelven en función de proyectos y objetivos concretos, y donde la colaboración fluida entre humanos y sistemas inteligentes se convierte en la norma operativa.

Esta transición, sin embargo, está lejos de ser homogénea, lineal o indolora. Su ritmo es asimétrico y su impacto, desigual. Genera ganadores y perdedores a una velocidad que desafía la capacidad de adaptación de nuestras instituciones sociales, educativas y políticas. Mientras algunos sectores y profesionales experimentan un crecimiento exponencial en productividad y eficiencia, otros ven cómo ocupaciones enteras, especialmente aquellas basadas en rutinas cognitivas predecibles y en la intermediación de información, se vuelven vulnerables.

El desafío, por tanto, es doble. Por un lado, exige una comprensión técnica y estratégica profunda por parte de empresas y gobiernos para navegar la disrupción, identificando riesgos y capitalizando oportunidades. Por otro, plantea una profunda e ineludible reflexión social sobre cómo gestionar esta transición de una manera justa y equitativa, actualizando nuestros sistemas de protección social, reinventando nuestros modelos educativos desde la raíz y, quizás lo más importante, redefiniendo nuestra propia relación con el concepto de trabajo, no solo como fuente de sustento, sino también como pilar de nuestra identidad, propósito y dignidad. Este artículo se propone explorar las múltiples dimensiones de esta metamorfosis, huyendo de la futurología para anclarse en la evidencia disponible, con el objetivo no de predecir un futuro inevitable, sino de delinear el terreno de juego sobre el que se está construyendo, decisión a decisión, el mañana.

La anatomía de la nueva máquina pensante: un viaje al corazón del algoritmo

Para navegar este nuevo territorio con rigor, es indispensable entender, aunque sea a un nivel conceptual, el motor de la transformación. La historia de la inteligencia artificial es una saga de ideas, avances y callejones sin salida que se extiende por más de setenta años. Durante décadas, el enfoque dominante, conocido como «IA simbólica» o «GOFAI» (Good Old-Fashioned AI), se basaba en la creencia de que la inteligencia podía ser recreada programando explícitamente reglas lógicas y representaciones del conocimiento. Los expertos humanos transcribían su saber en forma de sentencias «si… entonces…», creando sistemas expertos capaces de realizar tareas como diagnosticar enfermedades o configurar sistemas informáticos. Estos sistemas tuvieron un éxito limitado en dominios muy acotados y predecibles, pero se mostraban extremadamente frágiles ante la ambigüedad, la incertidumbre y la inmensa complejidad del mundo real. Eran incapaces de aprender o de adaptarse; su conocimiento era estático y quebradizo.

El punto de inflexión llegó con el resurgimiento de un enfoque alternativo: el aprendizaje automático (machine learning). La idea central es radicalmente distinta: en lugar de programar reglas, se dota a la máquina de la capacidad de aprender esas reglas por sí misma a partir de datos. Un algoritmo de aprendizaje automático es expuesto a miles, millones o incluso miles de millones de ejemplos y, mediante un proceso de optimización estadística, ajusta sus parámetros internos para minimizar el error en la tarea que se le ha asignado. Por ejemplo, para crear un filtro de spam, no se programan reglas sobre palabras prohibidas; se le muestra al algoritmo miles de correos electrónicos previamente etiquetados como «spam» o «no spam», y este aprende a identificar los patrones estadísticos que distinguen a unos de otros. El conocimiento emerge de los datos, no de la codificación humana explícita.

Dentro del aprendizaje automático, una subdisciplina conocida como aprendizaje profundo (deep learning) ha sido la responsable de los avances más espectaculares de la última década. El aprendizaje profundo utiliza arquitecturas de redes neuronales artificiales, que se inspiran vagamente en la estructura del cerebro humano, con múltiples capas de «neuronas» interconectadas. Cada capa aprende a reconocer características cada vez más abstractas en los datos. En el reconocimiento de imágenes, las primeras capas podrían identificar bordes y texturas simples, las capas intermedias podrían combinar esas características para reconocer formas como ojos o narices, y las capas superiores podrían integrar esas formas para identificar un rostro. Esta capacidad de aprender representaciones jerárquicas es lo que confiere al aprendizaje profundo su extraordinario poder.

La verdadera revolución dentro de la revolución llegó con el desarrollo de una arquitectura de red neuronal específica llamada «Transformer», introducida en 2017 en un influyente artículo de investigación titulado «Attention Is All You Need». Su innovación clave fue un mecanismo denominado «atención», que permite al modelo ponderar la importancia de diferentes palabras en una secuencia de texto al procesarla. Esto le otorgó una capacidad sin precedentes para manejar las relaciones a larga distancia y el contexto complejo del lenguaje humano. Los grandes modelos de lenguaje (LLM) como la familia GPT de OpenAI, LaMDA de Google o Llama de Meta, son gigantescas redes neuronales basadas en la arquitectura Transformer, entrenadas con la práctica totalidad del texto accesible en internet y una vasta colección de libros.

El resultado de este entrenamiento masivo, que requiere una infraestructura computacional de una escala antes inimaginable, es asombroso. Estos modelos no «comprenden» el texto en el sentido humano, pero desarrollan una representación matemática increíblemente sofisticada de las relaciones entre palabras, conceptos, estilos y estructuras gramaticales. Su capacidad para generar un texto coherente no nace de una comprensión semántica, sino de una habilidad probabilística para predecir, palabra por palabra, cuál es la siguiente pieza más lógica y contextualmente adecuada en una secuencia. Este principio generativo se ha extendido más allá del texto. Modelos multimodales ahora pueden procesar y generar imágenes, audio, video y código informático, aprendiendo las «gramáticas» visuales y auditivas de nuestro mundo a partir de datos.

La consecuencia directa de esta capacidad generativa es que el alcance de la automatización se ha expandido drásticamente desde las tareas manuales y repetitivas de la robótica industrial hacia el núcleo mismo del trabajo del conocimiento. La producción de borradores de informes, la escritura de código de programación, la creación de campañas de marketing, el resumen de reuniones complejas o la respuesta a consultas de clientes con un nivel de detalle y personalización antes impensable son ahora tareas donde la IA puede actuar como un asistente de alta competencia o, en algunos casos, como un agente autónomo.

Esto no implica que su producción sea infalible. Los modelos pueden «alucinar», es decir, inventar datos, hechos o fuentes con una convicción y una fluidez alarmantes. Pueden perpetuar y amplificar los sesgos sociales, culturales y de género presentes en los vastos conjuntos de datos con los que fueron entrenados. Y, crucialmente, carecen de la capacidad de razonamiento causal, el juicio ético y la comprensión profunda del mundo físico y social que caracterizan a la inteligencia humana. No saben «por qué» algo es cierto, solo que es estadísticamente probable.

Por ello, el nuevo paradigma laboral no es el de una sustitución completa, sino el de una simbiosis cognitiva. El valor del profesional humano se desplaza desde la ejecución de la tarea inicial hacia funciones de orden superior, más estratégicas y críticas. Emerge la figura del «ingeniero de prompts», el experto en formular la pregunta correcta al sistema para obtener el resultado deseado. Se vuelve fundamental la labor de supervisión y validación de los resultados generados por la IA, aplicando el criterio experto para corregir errores, refinar matices y asegurar la calidad. Se crea una nueva demanda de especialistas en la curación de datos y la auditoría de algoritmos, para entrenar modelos más precisos y menos sesgados. Y, sobre todo, se magnifica la importancia de la integración de estas herramientas en flujos de trabajo complejos, combinando la eficiencia de la máquina con la visión y el propósito del ser humano. El profesional se convierte en el director de orquesta de una creciente sinfonía de herramientas cognitivas, y su pericia reside en saber combinar sus capacidades para crear algo que ni el humano ni la máquina podrían lograr por separado.

El mapa de la exposición: un análisis sectorial profundo y matizado

El impacto de la inteligencia artificial no se distribuye de manera uniforme por el tejido económico, como una lluvia fina que moja a todos por igual. Es más bien una serie de tormentas localizadas, de intensidad variable, que remodelan drásticamente ciertos paisajes laborales mientras que apenas alteran otros. Un análisis detallado por sectores revela patrones de disrupción muy diferentes, que dependen de la composición de tareas de cada industria.

En el sector de la salud, la promesa y la realidad de la IA avanzan a pasos agigantados. La radiología y la patología digital son los campos más citados, donde algoritmos de visión por computadora analizan imágenes médicas para detectar tumores, fracturas o signos de enfermedad con una velocidad y precisión que complementan y, en ocasiones, superan al ojo humano. Pero el impacto es mucho más amplio. En el descubrimiento de fármacos, la IA acelera la identificación de moléculas candidatas y predice sus efectos, reduciendo drásticamente los costes y los tiempos de investigación. En la medicina personalizada, analiza el genoma y el historial de un paciente para recomendar tratamientos a medida. Los asistentes virtuales inteligentes liberan al personal médico de una enorme carga administrativa, transcribiendo automáticamente las conversaciones con los pacientes y actualizando los historiales clínicos. Sin embargo, el núcleo de la medicina, el diagnóstico diferencial complejo, la relación terapéutica, el cuidado empático y la toma de decisiones éticas en situaciones límite, permanece y se refuerza como un dominio profundamente humano.

El sector financiero y de los seguros, por su naturaleza intensiva en datos y basada en reglas, es otro de los epicentros de la transformación. El trading algorítmico de alta frecuencia domina los mercados desde hace años, pero la nueva IA generativa está remodelando las funciones de análisis de inversión, generando informes detallados sobre empresas y mercados en cuestión de segundos. En la banca comercial, los «robo-advisors» ofrecen asesoramiento financiero personalizado a una escala masiva. La evaluación de riesgos crediticios y la suscripción de pólizas de seguros se automatizan mediante modelos que analizan miles de puntos de datos para predecir la probabilidad de impago o siniestro. La detección de fraudes y el cumplimiento normativo (RegTech) utilizan la IA para monitorizar transacciones en tiempo real e identificar patrones sospechosos que serían invisibles para un ser humano. No obstante, la responsabilidad fiduciaria, la gestión de relaciones con grandes clientes y la estrategia corporativa siguen dependiendo del juicio y la experiencia de los profesionales.

El ámbito jurídico ha sido tradicionalmente conservador y artesanal, pero la IA está erosionando muchas de sus prácticas más laboriosas. Las herramientas de e-discovery y revisión de documentos, que utilizan el procesamiento del lenguaje natural para analizar millones de páginas de evidencia en litigios, ya son estándar en los grandes despachos. Ahora, la IA generativa va más allá, redactando borradores de contratos, acuerdos de confidencialidad y otros documentos legales estandarizados. Plataformas de análisis predictivo evalúan las características de un caso para estimar la probabilidad de éxito en un tribunal, ayudando a los abogados en su estrategia procesal. Sin embargo, la argumentación persuasiva ante un juez, la negociación compleja, el consejo estratégico y la interpretación de la ley en contextos novedosos y ambiguos son habilidades que permanecen firmemente en el terreno humano.

Las industrias creativas, que durante mucho tiempo se consideraron un refugio seguro frente a la automatización, viven una disrupción ambivalente. Diseñadores gráficos, ilustradores, músicos, escritores y cineastas disponen ahora de herramientas generativas capaces de producir imágenes, melodías, textos y videos de alta calidad. Esto puede ser visto como una amenaza existencial o como una formidable herramienta de empoderamiento y co-creación. Un único creador puede ahora explorar decenas de conceptos visuales para un logotipo, componer bandas sonoras complejas sin necesidad de una orquesta, o generar borradores de guiones para superar el bloqueo del escritor. El rol del creativo evoluciona del «artesano» al «director de arte» o «curador», que guía, selecciona y refina la producción de la IA. Surgen, sin embargo, profundos debates sobre la autoría, los derechos de autor y la originalidad en una era de creación algorítmica.

En el campo de la educación, la IA promete una revolución en la personalización del aprendizaje. Las plataformas de tutoría inteligente pueden adaptarse al ritmo y al estilo de cada estudiante, ofreciendo explicaciones y ejercicios a medida. Los sistemas de calificación automática liberan a los profesores de la corrección de tareas repetitivas, permitiéndoles dedicar más tiempo a la interacción directa con los alumnos, al debate y al desarrollo de proyectos. La IA puede ayudar a los docentes a diseñar planes de estudio y a identificar a los estudiantes que necesitan apoyo adicional. Pero nadie sugiere seriamente que un algoritmo pueda reemplazar la inspiración, la mentoría, la motivación y la conexión humana que un gran maestro genera en el aula. El rol del educador se eleva, pasando de ser un mero transmisor de información a un facilitador del aprendizaje, un guía y un modelo a seguir.

Por el contrario, los trabajos que implican una alta dosis de inteligencia social y emocional, una gran destreza manual en entornos físicos impredecibles y un pensamiento crítico complejo en situaciones no estructuradas presentan una menor exposición. Los profesionales de la salud, los cuidadores de ancianos y niños, los psicólogos, los fontaneros, los electricistas, los chefs de alta cocina o los trabajadores sociales realizan tareas que requieren empatía, adaptabilidad física y una comprensión profunda del contexto que, por ahora y en el futuro previsible, están fuera del alcance de la inteligencia artificial. La clave, una vez más, es la reconfiguración: la tecnología puede liberar a estos profesionales de las cargas administrativas y repetitivas para que puedan dedicar más tiempo y energía a la esencia insustituiblemente humana de su labor.

Cuadro 1: Mapa práctico de la automatización por tareas

|

Tarea / Capacidad |

Qué hace bien la IA hoy |

Límites actuales |

Salvaguardas humanas imprescindibles |

|

Clasificación de documentos |

Etiqueta por tipo, tema o urgencia con alta consistencia en dominios conocidos. |

Deriva al cambiar el dominio; confunde clases raras o ambiguas. |

Conjuntos de prueba; revisión humana por muestreo; versionado de modelos. |

|

Extracción de campos |

Localiza y extrae datos estructurados (nombres, fechas, montos) de documentos. |

Sensible a formatos atípicos, ruido en escaneos y abreviaturas locales. |

Plantillas de validación; reglas de negocio; registro y revisión de excepciones. |

|

Resumen y priorización |

Condensa textos largos (informes, correos) y sugiere prioridades según reglas. |

Puede omitir matices cruciales (legales, contractuales) o priorizar mal si las señales están sesgadas. |

Instrucciones (prompts) explícitas; checklist de exclusiones; revisión en casos de alto riesgo. |

|

Asistencia a la programación |

Genera borradores de funciones, tests y refactorizaciones mecánicas. |

Razonamiento complejo con restricciones ocultas; seguridad por defecto. |

Políticas de dependencias; escaneo de seguridad (SAST/DAST); revisión por pares. |

|

Detección de anomalías |

Señala patrones inusuales y fraudes simples en grandes volúmenes de datos. |

Atacantes adaptativos; deriva de datos (cambio en patrones); falsos positivos costosos. |

Umbrales adaptativos; supervisión continua; equipos de «red teaming» para simular ataques. |

|

Generación de contenido |

Crea borradores de textos, imágenes y diseños basados en patrones existentes. |

Puede «alucinar» (inventar datos), carece de originalidad radical y puede reproducir sesgos. |

Verificación de hechos (fact-checking); curación y edición; guía de estilo y tono. |

|

Traducción automática |

Proporciona traducciones rápidas y funcionales para operaciones y comunicación general. |

Dificultad con terminología especializada, ambigüedad cultural y dobles sentidos. |

Glosarios por dominio; revisión por hablantes nativos en contextos de alta fidelidad. |

Nuevas competencias en un paradigma emergente: la revalorización de lo humano

La metamorfosis del mercado laboral exige una recalibración fundamental y urgente de las habilidades que como sociedad consideramos valiosas. El modelo educativo tradicional, heredero de la Revolución Industrial y centrado en la estandarización, la memorización de información y la ejecución de procedimientos fijos, se vuelve anacrónico y contraproducente en un mundo donde el acceso a la información es instantáneo y los procedimientos son automatizables. La nueva prima económica y profesional se sitúa en las competencias que son intrínsecamente humanas y, crucialmente, complementarias a las capacidades de la inteligencia artificial.

Cuadro 2: La recalibración de competencias: de la era industrial a la era de la IA

|

Dominio de la Habilidad |

Competencia en Declive (Anclada en la era industrial) |

Competencia en Auge (Requerida en la era de la simbiosis) |

|

Gestión del Conocimiento |

Memorización de información estática y acceso a datos. |

Pensamiento crítico, curación de información y formulación de preguntas. |

|

Ejecución de Tareas |

Seguir procedimientos estandarizados y realizar tareas repetitivas. |

Resolución de problemas complejos y no estructurados. |

|

Creatividad |

Habilidad técnica en una disciplina específica. |

Creatividad conceptual, pensamiento lateral y visión interdisciplinar. |

|

Interacción Social |

Comunicación formal y jerárquica. |

Inteligencia emocional, empatía, colaboración y liderazgo inspirador. |

|

Adaptabilidad |

Especialización profunda en un único dominio. |

Aprendizaje continuo, agilidad para reaprender y resiliencia ante el cambio. |

|

Relación con la Tecnología |

Uso de herramientas como un consumidor pasivo. |

Alfabetización en IA, interacción estratégica y dirección de sistemas autónomos. |

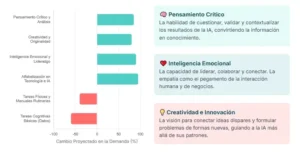

La primera y más importante de estas competencias es un pensamiento crítico de orden superior. En un entorno saturado de información, desinformación y contenido sintético generado por algoritmos, la capacidad de discernir, de evaluar la veracidad de las fuentes, de identificar sesgos sutiles, de formular preguntas incisivas y de construir argumentos sólidos se convierte en un activo de un valor incalculable. La IA puede proporcionar respuestas, a menudo convincentes y bien redactadas, pero es el ser humano quien debe formular los problemas correctos, definir el marco de la investigación y, sobre todo, juzgar la calidad, la pertinencia y las implicaciones éticas de esas respuestas. Es la diferencia entre consumir información y construir conocimiento.

La creatividad y la originalidad se redefinen y se revalorizan. No se trata solo de la creatividad artística, sino de la capacidad de conectar ideas de campos dispares, de pensar de forma lateral, de imaginar nuevas soluciones a problemas antiguos, de diseñar nuevos productos, servicios y modelos de negocio. Mientras la IA generativa destaca en la recombinación de patrones existentes de formas novedosas, la chispa de la verdadera innovación, aquella que rompe con los paradigmas establecidos y crea categorías enteramente nuevas, sigue siendo un dominio profundamente humano. La creatividad en la era de la IA es menos sobre la ejecución técnica y más sobre la visión, el gusto y la capacidad de plantear una pregunta que nadie había formulado antes.

La inteligencia social y emocional adquiere una importancia capital. En un mundo tecnológicamente mediado y donde las tareas analíticas se automatizan, la capacidad de entender y gestionar las propias emociones y las de los demás, de empatizar, de construir confianza, de persuadir, de negociar, de resolver conflictos y de trabajar eficazmente en equipos colaborativos se convierte en el pegamento que une a las organizaciones y permite que la tecnología se traduzca en un progreso real. Los sistemas de IA pueden optimizar procesos, pero son las personas quienes deben alinear visiones, inspirar a sus equipos y navegar las complejas dinámicas interpersonales. Estas habilidades, a menudo consideradas «blandas», se revelan como las más «duras» y difíciles de replicar por una máquina.

Finalmente, emerge un nuevo tipo de alfabetización fundamental: la alfabetización en inteligencia artificial y datos. Esto no significa que todo el mundo deba convertirse en un experto en programación o en ciencia de datos. Significa que los ciudadanos y los trabajadores de todos los campos deben tener una comprensión conceptual sólida de cómo funcionan estos sistemas, cuáles son sus capacidades y, sobre todo, sus limitaciones. Implica saber cómo interactuar con ellos de forma eficaz y segura, lo que incluye la habilidad de «dialogar» con la máquina a través de la ingeniería de prompts. Es la capacidad de interpretar los resultados que ofrecen los modelos, entendiendo su naturaleza probabilística y no determinista. Y es la conciencia crítica de los riesgos potenciales, como los sesgos y las «alucinaciones», para poder mitigarlos.

La adaptación a este nuevo conjunto de competencias es un desafío monumental para los sistemas educativos y de formación profesional a nivel global. Requiere un cambio de paradigma, desde un enfoque basado en la transmisión de conocimientos puntuales (just-in-case) hacia uno centrado en el desarrollo de habilidades y en el aprendizaje a lo largo de toda la vida (just-in-time). Las carreras profesionales ya no serán lineales ni predecibles. Estarán caracterizadas por ciclos continuos de aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje, a medida que la tecnología evolucione y los roles se transformen. La agilidad para adquirir nuevas competencias y la resiliencia para adaptarse al cambio serán, quizás, las habilidades más importantes de todas.

El desafío de la gobernanza, la dimensión ética y el nuevo contrato social

La transición hacia una economía impulsada por la inteligencia artificial no es solo un reto técnico y educativo; es, ante todo, un desafío político, social y filosófico. La velocidad y la escala de la transformación amenazan con exacerbar las desigualdades existentes y crear nuevas fracturas sociales si no se gestiona con una visión de largo plazo, un debate público informado y un firme compromiso con la equidad. La gobernanza de esta tecnología se convierte en una de las tareas más urgentes y más complejas de nuestro tiempo.

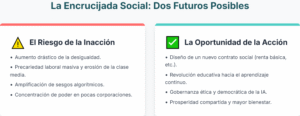

Uno de los principales riesgos, documentado por numerosos economistas, es un aumento drástico de la desigualdad. La automatización puede polarizar el mercado de trabajo, creando una mayor demanda y salarios más altos para los trabajadores altamente cualificados que pueden diseñar, gestionar y trabajar en simbiosis con sistemas de IA (el capital cognitivo), mientras que reduce la demanda y presiona a la baja los salarios de aquellos cuyas tareas, tanto manuales como cognitivas, son fácilmente automatizables. Sin mecanismos robustos de redistribución y políticas activas de empleo, corremos el riesgo de crear una sociedad dual, profundamente dividida entre una élite tecnocrática que acumula la mayor parte de la riqueza generada por la IA y una amplia masa de trabajadores atrapados en empleos precarios, de bajos ingresos y con escasas perspectivas de futuro, lo que algunos han denominado el «precariado».

Este escenario obliga a reabrir con urgencia el debate sobre un nuevo contrato social. Conceptos como la renta básica universal (RBU), que durante mucho tiempo fueron considerados utópicos o marginales, están siendo reevaluados seriamente como posibles herramientas para proporcionar una red de seguridad económica en un mercado laboral más volátil e incierto. Otras propuestas se centran en la creación de cuentas de aprendizaje personalizadas y portátiles, financiadas con fondos públicos y privados, que permitan a los trabajadores financiar su formación continua a lo largo de sus vidas. Se exploran también nuevas formas de tributación, como los impuestos sobre los beneficios generados por la automatización o sobre el uso de robots y algoritmos, con el fin de financiar la transición y asegurar que los dividendos de la productividad se repartan de forma más justa.

La cuestión de los sesgos algorítmicos es otro frente crítico y de profundas implicaciones éticas. Los sistemas de IA aprenden de los datos del mundo real, y si esos datos reflejan los prejuicios históricos y las desigualdades estructurales de nuestra sociedad, los algoritmos los aprenderán, los codificarán y los amplificarán a una escala masiva y con un barniz de objetividad científica. Una IA utilizada para seleccionar currículums podría discriminar sistemáticamente a las mujeres o a las minorías. Un algoritmo de evaluación de riesgo crediticio podría denegar préstamos a personas de ciertos barrios. Un sistema de policía predictiva podría concentrar la vigilancia en comunidades ya marginadas.

Garantizar la equidad y la justicia en las decisiones algorítmicas requiere un esfuerzo consciente en la curación y diversificación de los datos de entrenamiento, el diseño de modelos que incorporen métricas de justicia y, fundamentalmente, la implementación de marcos regulatorios que exijan transparencia, explicabilidad y la posibilidad de auditoría y recurso para las decisiones automatizadas que afecten a la vida y los derechos de las personas.

Asimismo, la concentración de poder es una preocupación geopolítica y económica de primer orden. El desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados (los llamados «modelos fundacionales») requiere una capacidad de computación y un acceso a datos que están en manos de un número muy reducido de gigantescas empresas tecnológicas, principalmente en Estados Unidos y China. Esta concentración podría sofocar la competencia, limitar la innovación y otorgar a estas corporaciones una influencia desproporcionada sobre la economía global, la opinión pública y la propia dirección del progreso tecnológico. Fomentar un ecosistema de IA más abierto, descentralizado y democrático, a través de la inversión en investigación pública, el apoyo a las iniciativas de código abierto y la regulación antimonopolio, es esencial para asegurar que los beneficios y el control de esta tecnología se repartan de forma más amplia.

Más allá del sustento: la crisis de identidad y propósito en un mundo post-trabajo

El debate sobre el futuro del trabajo a menudo se centra en las consecuencias económicas y sociales, pero quizás la dimensión más profunda y personal de esta transformación sea la psicológica y filosófica. Durante siglos, y especialmente desde la Revolución Industrial, el trabajo ha sido mucho más que un simple medio para ganarse la vida. Ha sido una fuente fundamental de estructura para nuestros días, de comunidad y relaciones sociales, y, de manera crucial, un pilar central de nuestra identidad y nuestro sentido de propósito. La pregunta «¿A qué te dedicas?» es una de las primeras que hacemos al conocer a alguien, porque la respuesta nos proporciona un anclaje para entender quién es esa persona, cuál es su estatus y cuál es su contribución a la sociedad.

¿Qué sucede cuando esta conexión entre trabajo, identidad y propósito se debilita o se fractura para una porción significativa de la población? Si las tareas que nos otorgaban un sentido de competencia y utilidad pueden ser realizadas de forma más eficiente por un algoritmo, ¿dónde encontramos nuestro valor? Este es un desafío existencial que no puede ser resuelto únicamente con una renta básica universal.

La predicción de John Maynard Keynes en los años 30, sobre una sociedad futura donde la tecnología nos permitiría trabajar apenas 15 horas a la semana y dedicar el resto del tiempo al ocio y a fines más elevados, no ha tenido en cuenta la profunda necesidad humana de sentirse útil y de contribuir a un proyecto colectivo. El «problema del ocio», como él lo llamó, puede ser un problema de aburrimiento, anomia y falta de sentido.

Esta transición nos obliga a disociar dos conceptos que hemos mantenido unidos: el ingreso y el trabajo. Y, de forma aún más radical, nos obliga a disociar el trabajo (entendido como empleo remunerado) de la actividad con propósito. Un mundo con menos «trabajo» no tiene por qué ser un mundo con menos actividad significativa. Al contrario, podría ser la oportunidad histórica para revalorizar y reconocer formalmente una inmensa cantidad de actividades que son vitales para el bienestar de la sociedad, pero que el mercado laboral actual infravalora o ignora por completo. El cuidado de niños y ancianos, el voluntariado comunitario, la creación artística, la investigación científica fundamental, la educación cívica, la preservación del medio ambiente; todas estas son formas de «trabajo» de un valor incalculable que podrían florecer si se liberara el tiempo y la energía humana de las ataduras del empleo tradicional.

La inteligencia artificial, en este sentido, nos coloca frente a un espejo. Al automatizar las partes más rutinarias y predecibles de nuestra cognición, nos fuerza a preguntarnos qué es lo que nos hace excepcionalmente humanos. Si una máquina puede crear una obra de arte o mantener una conversación fluida, ¿dónde reside nuestra singularidad? La respuesta no es sencilla, pero parece apuntar hacia aquellas cualidades que escapan a la optimización algorítmica: la empatía, la compasión, el juicio ético, la conciencia, la capacidad de amar y la búsqueda de un significado trascendente. La verdadera tarea de las próximas décadas podría ser la de construir una sociedad que no solo se adapte a la nueva realidad tecnológica, sino que aproveche esta disrupción para fomentar y celebrar estas cualidades humanas, creando nuevas estructuras sociales y culturales que permitan a las personas encontrar propósito y dignidad más allá de los confines del mercado laboral.

Reinventar el trabajo, redescubrir el propósito en la era de la simbiosis

La narrativa del «fin del trabajo» es seductora por su simplicidad dramática, pero en última instancia es una distracción y una simplificación excesiva. Lo que estamos viviendo no es un final apocalíptico, sino una profunda, compleja y a menudo desconcertante metamorfosis. La inteligencia artificial no viene a abolir el esfuerzo humano, sino a redefinir su naturaleza, su valor y su propósito. Nos obliga a desprendernos de una concepción del trabajo anclada en la rutina, la obediencia y la repetición, herencia de una era industrial que ya se desvanece en el espejo retrovisor de la historia, y a abrazar una nueva visión centrada en aquellas cualidades que nos hacen insustituiblemente humanos: la curiosidad insaciable, la creatividad disruptiva, la empatía profunda y el juicio crítico y ponderado.

Esta transición, la más rápida y profunda de la historia de la humanidad, nos presenta una oportunidad histórica sin precedentes, pero también riesgos de una magnitud equivalente. El camino no está escrito en piedra; se bifurca ante nosotros. Un camino conduce a una mayor desigualdad, a la precariedad masiva y a la erosión de la cohesión social, si dejamos que la tecnología se despliegue sin una guía ética y sin una gobernanza democrática. El otro camino conduce a una era de prosperidad compartida, de florecimiento creativo y de un bienestar humano ampliado, si logramos alinear el desarrollo tecnológico con nuestros valores más profundos.

Podemos aprovechar la inmensa capacidad de la inteligencia artificial para resolver algunos de los problemas más acuciantes de la humanidad, desde la cura de enfermedades neurodegenerativas y el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia hasta la lucha contra el cambio climático y la personalización de la educación a escala global. Podemos usarla para eliminar las tareas más monótonas, alienantes y peligrosas, liberando el vasto potencial humano para actividades más significativas y creativas. Podemos, en definitiva, diseñar un futuro en el que la tecnología trabaje a nuestro servicio, no como un sustituto, sino como un socio en la tarea de construir un mundo mejor.

Sin embargo, este futuro no está garantizado. No llegará por defecto, como un subproducto inevitable del progreso tecnológico. Exige una acción audaz, deliberada y concertada. Exige que nuestros líderes políticos miren más allá de los ciclos electorales y trabajen en la construcción de nuevos contratos sociales para la era digital. Requiere que nuestras empresas asuman una responsabilidad que vaya más allá de la maximización de beneficios a corto plazo y se comprometan con la inversión en el desarrollo a largo plazo de sus trabajadores y sus comunidades. Y nos exige a cada uno de nosotros, como ciudadanos, una disposición al aprendizaje constante, una mente abierta ante la incertidumbre y una participación activa y crítica en el debate sobre qué tipo de sociedad queremos construir con estas nuevas y poderosas herramientas.

El trabajo, en sus múltiples formas, ha sido el eje sobre el que ha girado la vida humana durante milenios. Su reconfiguración no es un mero ajuste económico; es una reorganización de la propia estructura de nuestra existencia. La inteligencia artificial, al hacerse cargo de lo predecible, nos regala la oportunidad, y nos impone el desafío, de centrarnos en lo impredecible, en lo verdaderamente humano. El futuro del trabajo no está escrito. Lo estamos escribiendo ahora, con cada decisión que tomamos, con cada algoritmo que diseñamos, con cada regulación que aprobamos y con cada joven al que educamos. La tarea es formidable y compleja, pero la promesa de un mundo más próspero, creativo y, sobre todo, más humano, hace que el esfuerzo merezca la pena.

Referencias

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Artificial Intelligence, Automation and Work. NBER Working Paper No. 24196.

Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence. Harvard Business Review Press.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company.

Ford, M. (2015). Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books.

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?. Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.

Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Spiegel & Grau.

Kaplan, J. (2015). Humans Need Not Apply: A Guide to Wealth and Work in the Age of Artificial Intelligence. Yale University Press.

Keynes, J. M. (1930). Economic Possibilities for our Grandchildren. En Essays in Persuasion.

McKinsey Global Institute. (2017). Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation.

Susskind, D. (2020). A World Without Work: Technology, Automation, and How We Should Respond. Metropolitan Books.

World Economic Forum. (2023). Future of Jobs Report 2023.

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.