Por Benjamín Vidal, Periodista Especializado en Inteligencia Artificial y Ciencia y Datos, para Mundo IA

En la improvisación teatral existe una regla sencilla llamada “Yes! and…”: primero aceptar la propuesta del otro (“Yes”), y luego sumarle algo nuevo (“and”) para que la historia siga creciendo. Un equipo de investigadores aplicó este principio a la inteligencia artificial y demostró que los modelos de lenguaje pueden improvisar junto a humanos, aportando giros creativos inesperados. Lo sorprendente es que las llamadas “alucinaciones” de la IA, lejos de ser un defecto, se convierten en chispas narrativas que enriquecen el relato. Así nacen historias compartidas que resultan tan atractivas como las inventadas entre dos personas.

Improvisar con máquinas: cuando “Yes! and…” se vuelve un método científico para la creatividad humano-IA

La intuición cultural dice que improvisar es un arte intraducible a las reglas. Dos personas, un escenario vacío y un pacto tácito: aceptar la propuesta del otro y hacerla crecer. Ese impulso, “Yes! and…”, sí y además, es el motor de infinidad de escenas cómicas, ejercicios teatrales y relatos que brotan sin ensayo. Llevar ese gesto al terreno de la inteligencia artificial parecía, hasta hace poco, una fantasía simpática. Sin embargo, un equipo de investigación tomó el juego en serio y lo convirtió en banco de pruebas para medir creatividad compartida entre humanos y agentes conversacionales. No es una ocurrencia simpática montada para titulares, sino un diseño experimental minimalista que permite observar, con lupa, qué tan bien coopera una IA cuando su tarea no es responder preguntas, sino co-crear una historia bajo presión de tiempo y con la única regla que sostiene la magia de la improvisación: aceptar y avanzar.

El corazón del trabajo es simple y ambicioso a la vez. ¿Puede una IA jugar “Yes! and…” con la suficiente gracia como para que la historia resultante sea indistinguible de una obra improvisada por dos personas? La respuesta, sustentada en evidencia, es que sí, al menos en varios ejes medidos, y que la supuesta debilidad típica de estos sistemas, las llamadas alucinaciones, esa tendencia a inventar, funciona aquí como virtud. Allí donde la precisión factual es primordial, la invención puede ser un error; en la narrativa improvisada, inventar es justamente la regla del juego. La pregunta relevante deja de ser “¿alucina?” y pasa a ser “¿alucina con sentido para la escena?”. Y la escena, sea cual sea el género o el tono, es un contrato de imaginación sostenida entre dos voces que turnan iniciativa, sorpresa, pausas y retornos.

Lo interesante, además, es la ingeniería social y técnica detrás del montaje. Para reducir sesgos, los participantes creyeron inicialmente que jugaban con otra persona; para acercar la cadencia al ritmo humano, el agente hizo pausas aleatorias antes de responder; para evitar la verborragia típica de los modelos, sus intervenciones se mantuvieron concisas; para asegurar comparabilidad, los investigadores fijaron límites de longitud en cada intercambio y acotaron la duración de las partidas. Todo esto no pretende maquillar capacidades, busca aislar el fenómeno que queremos estudiar, ese delicado equilibrio entre aceptar la oferta ajena y empujar la historia hacia delante sin romper lo que hace segundos estaba naciendo. Se trata de ver si emerge lo esencial de la improvisación en su versión textual y, de ser así, cuánto aporta cada jugador a esa arquitectura invisible que sostiene el relato.

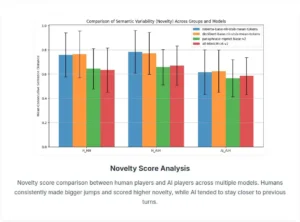

Este cuadro muestra una comparación de la variabilidad semántica (Novelty) entre historias improvisadas por dos humanos (H_HH), por humano + IA (H_ AIH) y por dos IAs (AI_AIH), usando distintas métricas de embeddings (los colores representan modelos de lenguaje como roberta, distilbert, mpnet, MiniLM).

-

Eje vertical (Mean Consecutive Sentence Distance): mide qué tan lejos semánticamente está una frase de la anterior; cuanto mayor es el valor, más “salto creativo” hay.

-

Barras azules/naranjas (humanos): muestran valores más altos, es decir, los humanos tienden a dar saltos narrativos más grandes.

-

Barras verdes/rojas (IA): se mantienen más bajas, lo que indica que la IA suele quedarse más cerca del contexto previo.

-

Líneas negras (error bars): muestran la variabilidad en cada medición.

Hay, además, un gesto teórico que merece subrayarse. Convertir el “Yes! and…” en un sistema-modelo, una especie de drosófila de la creatividad, tiene consecuencias fuertes. Así como ciertas ciencias escogen organismos o entornos reducidos para estudiar principios generales sin el ruido del mundo real, aquí se elige un formato textual, sin corporalidad, sin tono de voz, sin gestualidad, solo texto que se acepta y se expande. Ese minimalismo no empobrece; permite medir. Y lo que se mide es precisamente aquello que cuesta capturar cuando miramos la improvisación desde la butaca. Se mide cómo cambian las ideas entre turnos, cuán lejos salta cada nueva línea respecto de la anterior, con qué frecuencia aparece un giro que, sin ser absurdo, es inesperado. Se mide, en suma, si el juego no solo divierte a quienes lo juegan, sino también a quienes leen después con la frialdad que exige la evaluación sistemática.

El resultado no es un veredicto de supremacía ni un panegírico de la automatización del arte; es una constatación sobria. Puestos a improvisar, humanos y máquinas pueden construir relatos que, a ojos de terceros, compiten en calidad. Eso no significa que hagan lo mismo ni de la misma forma. Los humanos, cuando improvisan entre sí, tienden a pegar saltos más grandes, a arriesgar cambios de escena o de lógica que estiran el mapa. La IA, en cambio, opera como un socio que sorprende con curvas locales, introduce elementos improbables que reacomodan la trama sin alejarse tanto del punto anterior. Esa diferencia de estilo, lejos de ser defecto, abre una hipótesis poderosa: la cocreación puede ser mejor precisamente porque no somos iguales. Un compañero que arriesga el salto largo se beneficia de otro que enciende chispas cercanas. En la mesa de edición, ese juego de roles produce textos más vivos que la alternancia entre clones.

Pensar la improvisación como experimento exige desprenderla de sus accesorios. Aquí todo sucede en una ventana de texto. Dos participantes alternan frases; uno propone, el otro acepta y expande, y así sucesivamente. El formato evita indicaciones prescriptivas, pero sugiere, sin obligar, que cada intervención comience con una afirmación que selle el acuerdo. La longitud de las frases y de los juegos se mantiene acotada para que el material sea comparable; la historia “corta” calienta motores, la “intermedia” fuerza coordinación, la “libre” captura el punto en que ambos sienten que ya hubo un cierre tácito. El resultado es materia prima limpia para estimar, con menos ruido, qué parte del logro es ritmo compartido y qué parte es destello individual.

Cuando uno de los jugadores es un agente, el sistema introduce decisiones de diseño que revelan su orientación hacia la paridad. El modelo elegido se programa con una propensión a la diversidad controlada para no caer en repeticiones, se limitan las respuestas a un número breve de palabras para sostener la cadencia y se añaden demoras aleatorias que emulan el ritmo humano de lectura, pensamiento y respuesta. Además, se le exige al agente un comportamiento explícito de aceptación creativa, no bloquear propuestas por implausibles, no pontificar, no descargar párrafos de exhibición, sino sumar en pocas palabras. La interfaz guarda el contexto completo para que la historia tenga memoria y el cierre ocurre por decisión de los jugadores o al alcanzar la cantidad de turnos prevista. No hay trampas: hay artesanía de interacción.

El detalle metodológico no es un capricho técnico. Si la IA responde demasiado rápido, luce artificial; si es demasiado verbosa, rompe la turnicidad que sostiene la tensión; si introduce información sin levantar la pelota del compañero, la escena se quiebra. Por eso sorprende, para bien, que calibrado con modestia el agente no solo se integre sino que habilite dinámicas nuevas. Al no cargar con la ansiedad de brillar, sus intervenciones sostienen el hilo, ofrecen pequeñas rupturas improbables y permiten que aparezcan soluciones narrativas que, sin su presencia, tal vez no habrían surgido. El efecto no es tanto que “escribe mejor”, sino que escucha mejor. Y ese rasgo, escuchar con atención activa, suele ser la diferencia entre improvisación torpe e improvisación que fluye.

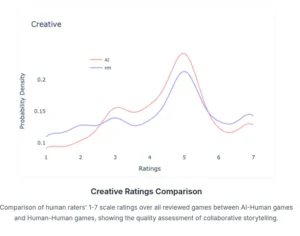

El gráfico compara las calificaciones de creatividad que dieron evaluadores humanos a las historias improvisadas en dos escenarios:

-

AI (rojo): juegos entre humano e IA.

-

HH (azul): juegos entre dos humanos.

Qué muestra el gráfico

-

Eje horizontal (Ratings): escala de 1 a 7, donde 1 es nada creativo y 7 es muy creativo.

-

Eje vertical (Probability Density): indica la concentración de respuestas en cada nivel.

-

Curvas: representan cómo se distribuyeron las calificaciones en ambos casos.

Interpretación

-

Ambas curvas tienen su mayor pico alrededor del 5 (percepción de creatividad alta).

-

La curva roja (IA) está levemente por encima en ese rango, lo que significa que las historias con IA recibieron incluso un poco más de votos de alta creatividad que las de solo humanos.

-

No hay diferencias drásticas en los extremos, pero la evidencia sugiere que la colaboración humano-IA es percibida como igual de creativa, e incluso algo más, que la improvisación puramente humana.

Novedad, sorpresa y valor

El diseño evaluativo evita la trampa de medir originalidad como un juicio global y amorfo. Se descompone la experiencia en tres dimensiones que, juntas, permiten ver qué ocurre en la microdinámica del juego. La novedad, estimada como distancia semántica entre una intervención y la anterior, captura cuán lejos se mueve cada paso en el espacio de significados; no es mero sinónimo de rareza, sino una señal de exploración controlada. La sorpresa, aproximada con el prisma de la improbabilidad para un modelo de lenguaje, traduce cuán inesperada es una frase dada la historia construida hasta ese segundo. Y el valor, entendido como ese interés que hace que alguien quiera seguir leyendo, devuelve la medición al plano humano. Es un trípode: si una pata se desbalancea, la historia cojea.

Con esas métricas, el hallazgo se vuelve nítido. Los relatos cocreados por humano y agente alcanzan calificaciones comparables a los escritos por dos humanos, y en pruebas ciegas resulta difícil distinguir cuál es cuál. Allí, la novedad muestra un patrón: las manos humanas saltan más lejos; la IA, en cambio, tiende a moverse con pasos más cortos pero con mayor sorpresa local. Dicha combinación, lejos de diluir la calidad, puede potenciarla. La novedad humana abre ramales; la sorpresa algorítmica enciende giros que reordenan la escena sin deshilvanarla. No es un empate, es una doble especialización que empuja al equipo a cubrir más territorio creativo.

Este marco ofrece además un lenguaje común para comparar configuraciones. Si un sistema incurre en repetición, la novedad caerá; si busca siempre el giro improbable, puede ganar sorpresa pero perder cohesión; si ambas partes evitan el conflicto creativo, el valor percibido por lectores se resentirá. La virtud del enfoque es que invita a diseñar, no a adorar. Se puede afinar el comportamiento del agente para promover determinados perfiles, más o menos riesgo, más o menos digresión, más o menos cierre, y observar cómo responde la escala de lectura. La creatividad, aquí, deja de ser misterio inefable y se vuelve un conjunto de decisiones parametrizables que producen efectos observables.

Desde hace años repetimos que las alucinaciones son un problema. En tareas de búsqueda, resumen o pregunta y respuesta, lo son, un sistema que inventa datos promueve errores. Pero en el teatro de la improvisación, el verbo inventar recobra su sentido primario. Lo que le pedimos al agente no es fidelidad a un mundo externo, sino fidelidad a un pacto de juego. Si la escena dice “entras en una biblioteca bajo el mar”, la obligación no es corregir la física, sino aceptar y continuar de un modo que se sienta inevitable dentro de la historia. La alucinación deja de ser fallo cuando la función exige invención. Lo importante no es el ancla factual, sino la coherencia interna que hace que el lector sienta que ese giro no solo sorprende, sino que tenía la semilla en lo que acabamos de leer.

Esta relectura no implica romantizar la imprecisión. Implica contextualizarla. En un entorno creativo, la validación no pasa por cotejar con una base de hechos, sino por sostener el contrato lúdico y evitar incoherencias internas. Por eso la calibración importa tanto. Límites de longitud, ritmos de respuesta, instrucciones explícitas para aceptar propuestas y mantener simplicidad expresiva, todo contribuye a encuadrar la libertad. Si se desea, se pueden programar mecanismos de freno que detecten repeticiones o desvíos de tono y devuelvan al agente hacia el carril del juego. El objetivo no es domar la creatividad, sino encauzarla para que sume a la pareja y no se convierta en monólogo errático.

Una idea potente del enfoque es que la cocreación improvisada no es un capricho artístico, sino una interfaz de trabajo. Para el aula, puede convertirse en ejercicio de escritura colaborativa donde estudiantes y agentes se turnan para explorar escenarios, personajes y tonos, con evaluación posterior que separa la emoción del momento del análisis de estructura. Para la industria editorial, puede funcionar como taller de ideas en el que un autor recupera el placer del juego y, al mismo tiempo, obtiene rastros medibles sobre qué funciona en términos de fluidez, impacto y cierre. Para medios que buscan formatos participativos, la lógica del “sí y además” puede sostener sesiones en vivo donde la audiencia propone el disparador y la dupla humano-IA construye en tiempo real, con métricas después para entender qué tramos engancharon más y por qué.

En desarrollo de videojuegos y experiencias interactivas, la idea de “Yes! and…” permite diseñar personajes no jugadores que acompañen al jugador como verdaderos socios de escena, no como oráculos ni como bots de respuesta cerrada. En escritura de producto, sugiere asistentes que mantienen la voz de marca sin sacrificar chispa; en educación de idiomas, abre duelos conversacionales que entrenan escucha, negociación y registro. Incluso en entornos terapéuticos, con el debido marco ético y la debida supervisión, podrían explorarse ejercicios de improvisación guiada para trabajar confianza y flexibilidad cognitiva. El punto común es siempre el mismo: la IA no reemplaza el oído humano, lo obliga a afinarse.

La técnica de implementación es austera y reveladora. El agente se programa para escribir intervenciones breves, con una propensión a variar que evita el cliché, y responde con retardos que imitan la cadencia humana. La interfaz acumula contexto para que cada línea recuerde la historia, y el cierre llega cuando se alcanza un umbral de turnos o cuando la propia dinámica encuentra su final. En paralelo, el pipeline de evaluación combina dos mundos. Lectores que juzgan creatividad, interés, cohesión y acuerdo entre las partes, y métricas automáticas que calculan distancia semántica entre frases consecutivas y asignan una medida de improbabilidad a cada nuevo giro. La mezcla no santifica números, los usa como instrumentos para razonar sobre procesos que, sin ese andamiaje, quedarían en manos del gusto puro.

Replicar el sistema en laboratorio propio es posible con piezas disponibles públicamente. Se puede usar un modelo de lenguaje capaz de sostener conversaciones y ajustar su comportamiento con instrucciones de rol claras. Se puede limitar la longitud con reglas de posprocesamiento y añadir retardos controlados para el timing. Se pueden recoger historias bajo consentimiento informado y luego someterlas a evaluación ciega por lectores externos usando una escala de 1 a 7 en dimensiones acotadas. Para la parte automática, bastan embeddings de propósito general para calcular las distancias de novedad y un modelo de lenguaje para estimar sorpresa. El conjunto de datos y recursos asociados, además, está publicado y accesible para quienes quieran experimentar.

Desde un punto de vista de producto, la lección es pragmática. Menos es más. Un agente que acepta, ayuda y gira con gracia aporta más que un compañero que pretende deslumbrar a cada paso. La creatividad sostenida pide ritmo, escalas y silencios. La sorpresa, dosificada, rinde mejor que la pirotecnia. Y la novedad, cuando es una serie de pasos que se suman, construye mundos más memorables que las rarezas aisladas. El diseño del comportamiento, en este sentido, es una artesanía que combina restricciones bien elegidas con libertad dirigida. No hay nada heroico en escribir de a once palabras, hay eficiencia. No hay misticismo en demorarse unos segundos antes de responder, hay respeto por el ritmo del otro. No hay magia en aceptar una propuesta improbable, hay técnica para sostener el pacto.

La infraestructura de evaluación también deja aprendizajes. Preparar a quienes puntúan con un mini taller del propio juego mejora la calidad de los juicios; filtrar respuestas extremadamente rápidas y extremadamente lentas reduce ruido; introducir cohortes y escalas acotadas favorece comparabilidad. La evaluación cualitativa, además, conviene que cierre con entrevistas. Nada reemplaza escuchar qué percibieron los lectores cuando una historia les resultó emocionalmente satisfactoria. A veces la explicación no está en el giro brillante, sino en pequeños actos de cortesía narrativa: repetir un elemento con variación, nombrar de modo consistente, no cerrar la escena de forma abrupta. Pequeñas cosas que, puestas en una mesa de edición, hacen la diferencia entre una anécdota medio simpática y un cuento que respira.

También hay una oportunidad para la formación de guionistas y showrunners. La co-improvisación con agentes puede servir de incubadora de beats narrativos antes de pasar a la sala de guion. En vez de forzar a un sistema a escribir un episodio, lo invitamos a jugar escenas, a estirar personajes, a probar tonos. Ese banco de material, filtrado por métricas de novedad y sorpresa y curado por criterio humano, puede acelerar la exploración sin bajar el estándar. Del otro lado, marcas y agencias pueden usar ejercicios de “Yes! and…” para desbloquear campañas cuando el equipo entra en un loop de ideas previsibles. La consigna, aceptada de antemano, horada la resistencia interna a las propuestas ajenas y hace que la sala gire con menos fricción.

Una última deriva apunta a políticas de producto. Si aceptamos que las alucinaciones pueden ser un recurso en contextos creativos, es razonable exigir sistemas de doble vía. Modos estrictos para tareas factuales y modos juguetones para escenarios expresivos, con marcadores visibles y acuerdos de uso claros. Esa separación no solo protege a usuarios, también permite medir mejor. Un agente que sabe en qué campo está jugando comete menos faltas y rinde más. Y cuando la herramienta deja rastro de lo jugado, aparece la posibilidad de aprender del propio material con más detalle que el recuerdo de “lo que parecía funcionar”.

Nada de esto niega los riesgos. La improvisación puede amplificar sesgos si no se monitorea el comportamiento del agente, puede generar contenidos sensibles que exigen cuidado, puede tentarnos a delegar oído y criterio. La respuesta no es prohibir el juego, sino gobernarlo. Registro de sesiones, pautas éticas, supervisión experta, aprendizaje continuo con datos anotados y transparencia sobre qué modelos se usan y cómo se configuran. Con esas salvaguardas, el “Yes! and…” deja de ser un truco simpático y se convierte en metodología para diseñar herramientas culturales que piden responsabilidad y ofrecen, a cambio, una ganancia de agilidad creativa.

Hacia una creatividad aumentada

El mayor aporte del enfoque no es declarar ganadores, sino diseñar espacio para la colaboración. En vez de opinar en abstracto sobre si las máquinas son creativas, se construye una situación donde la creatividad se ejerce, se percibe y se mide en común. Allí, el agente no está destinado a suplantar, sino a elevar. Obliga a escuchar, a aceptar, a recorrer caminos que uno no hubiera tomado solo. Sucede, a veces, que la IA coloca una imagen que es estadísticamente rara pero narrativamente exacta; sucede, otras veces, que el humano empuja la escena a una frontera inesperada y el agente, con humildad, acompaña sin pretender ser el protagonista. En ese ir y venir aparece una tercera voz, la de la dupla, que ningún miembro podría construir sin el otro.

De cara al futuro, hay una conclusión operativa. Si queremos agentes útiles para crear con nosotros, debemos entrenarlos y evaluarlos en tareas que valoren la cooperación tanto como la destreza individual. La creatividad cotidiana no es un concurso de metáforas brillantes, es un proceso de ajustes mutuos. Por eso conviene prestar atención a métricas como novedad y sorpresa, pero nunca perder de vista el valor. Lo que un lector siente que vale la pena seguir leyendo es el norte que orienta decisiones. En esa brújula se decide si la improvisación de dos minutos se convierte en un cuento, si la chispa local se transforma en arco, si la idea improbable deviene escena inevitable.

En esa vuelta, descubrimos también algo pedagógico. Quien aprende a improvisar con un agente aprende a escuchar sus propios automatismos. El socio algorítmico, con su mezcla de obediencia y capricho, expone nuestras muletillas y nos obliga a afinar criterio. Cuándo conviene doblar, cuándo conviene insistir, cuándo conviene cerrar. La IA, como espejo raro, devuelve preguntas sobre nuestra manera de contar. Y ese es quizá el mayor beneficio, una máquina que no solo nos ayuda a producir, sino que nos enseña a prestar una atención distinta, más precisa y menos narcisista, al acto compartido de narrar.

Al final de la jornada, el “Yes! and…” deja de ser lema de una escuela teatral y se vuelve infraestructura para diseñar sistemas creativos. Con el molde correcto, la improvisación deja rastros. Con rastros, aparece la posibilidad de comparar. Con comparación, llega la mejora. Y con mejora, la chance de construir herramientas que no anulen la chispa humana, sino que la expandan. No hay magia, hay método, reglas simples y una disposición a aceptar la oferta del otro. Sí, y además, jugar mejor, juntos.

Fuentes

-

Vidra, I. D., Kimron, G., Noy, L., & Shamir, A. (2025). Playing Along – Building AI Agents for Co-Creation of Improvised Stories.

- Conferencia ICCC’25 (16th International Conference on Computational Creativity, 2025).