La fenomenología del dato

En la era de la información, nuestra existencia cotidiana está permeada por datos en un grado sin precedentes. Cada acción, cada gesto, cada desplazamiento, cada expresión corporal o emocional, incluso aquellas que parecerían no tener consecuencias más allá de lo inmediato, dejan un rastro digital. Estas huellas, convertidas en números, registros y patrones, conforman la textura invisible de un mundo en el que no sólo vivimos, sino que somos también leídos, clasificados y retroalimentados por sistemas informacionales cada vez más sofisticados. Vivimos en una atmósfera de datos que, aunque en su mayoría inaudible, moldea nuestras formas de pensar, de sentir y de estar presentes. Pero esta condición, lejos de ser un fenómeno técnico o externo, afecta en su núcleo la manera en que habitamos el mundo.

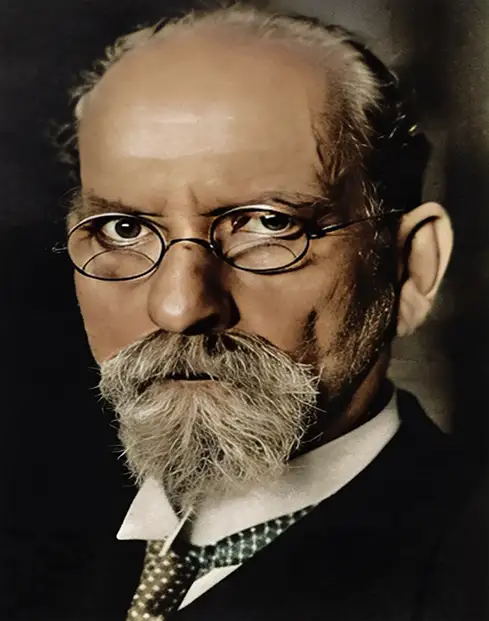

Tradicionalmente, la filosofía abordó la experiencia del mundo desde el paradigma del sujeto y del objeto: un yo que conoce, un mundo que se ofrece a su conciencia. Sin embargo, con el surgimiento de la fenomenología a comienzos del siglo XX, se propuso un viraje radical: lo que experimentamos no son cosas “ahí fuera” ni ideas “aquí dentro”, sino una estructura de sentido que se constituye en el contacto directo entre el cuerpo viviente y lo que se le presenta como horizonte. Edmund Husserl, iniciador de esta corriente, llamó a esto el mundo de la vida: esa esfera preteórica, inmediata, compartida, que constituye el suelo desde el cual todas las abstracciones posteriores se elevan. En este mundo de la vida no hay aún cálculo, estadística, ni lenguaje matemático: hay tacto, mirada, duración, gestos, expectativa, memoria encarnada. El sentido no es algo que se aplica a la experiencia, sino algo que se produce en ella.

Maurice Merleau-Ponty extendió la fenomenología de Husserl radicalizando la noción de cuerpo vivido. No tenemos un cuerpo como quien posee un objeto, sino que somos cuerpo, en tanto que cada percepción, cada intención, cada emoción, se encarna como gesto, como postura, como apertura al mundo. La percepción, entonces, no es una operación mental, sino una actividad corporal. Vemos con el cuerpo, sentimos con el cuerpo, entendemos con la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. Este cuerpo no está encerrado en sí mismo, sino que es mundo, y se constituye en su apertura al entorno. Jean-Luc Nancy lleva esta intuición aún más lejos: el cuerpo no es una propiedad, sino una exposición. No se trata de un instrumento que el yo utiliza, sino de la condición de posibilidad del aparecer mismo. Lo que llamamos “yo” es, en última instancia, ese acontecer de un cuerpo expuesto, tocado por el mundo.

Maurice Merleau-Ponty

Esta comprensión del cuerpo como lugar de aparición del sentido se ve transformada cuando ese cuerpo se vuelve, también él, objeto de datificación. Sensores, cámaras, relojes inteligentes, sistemas biométricos y de reconocimiento facial capturan constantes del cuerpo que luego se devuelven al sujeto bajo la forma de datos: cuántos pasos dio, cuál fue su pulso cardíaco, cuánto durmió, cuántas calorías consumió, cuántos grados de inclinación tiene su columna al caminar. El cuerpo, que era lugar de expresión del mundo, se convierte ahora en objeto legible por sistemas externos, y esa lectura reorganiza la autopercepción. Nos sentimos más o menos saludables, más o menos productivos, más o menos “normales”, según lo que los datos nos devuelven. Así, sin haber desaparecido, el cuerpo vivido se ve cubierto por una nueva capa semiótica: una superficie numérica que lo traduce, lo representa y, eventualmente, lo sustituye.

Este fenómeno no es sólo técnico: tiene una dimensión ontológica. Lo que aparece ante nosotros como “real” no es ya simplemente lo que se da a la percepción directa, sino aquello que puede ser medido, representado y cuantificado. Aquello que no deja dato, que no se captura por una red, que no se inscribe en una plataforma, comienza a parecer irrelevante, inexistente, marginal. Lo no cuantificable es relegado, silenciado, o absorbido bajo formas más pobres de representación. Por ejemplo, un momento de descanso profundo, de lectura sin interrupciones o de caminata sin rumbo, puede no tener ningún reflejo en los registros digitales, y por tanto pasar desapercibido como evento significativo, pese a su enorme densidad existencial. En cambio, una actividad altamente cuantificada —una carrera, una productividad medida en palabras, un número de pasos, un total de calorías quemadas— puede adquirir un valor simbólico muy superior. La experiencia, entonces, se reorganiza no sólo en función de lo que sentimos, sino de lo que puede ser contado, archivado y compartido.

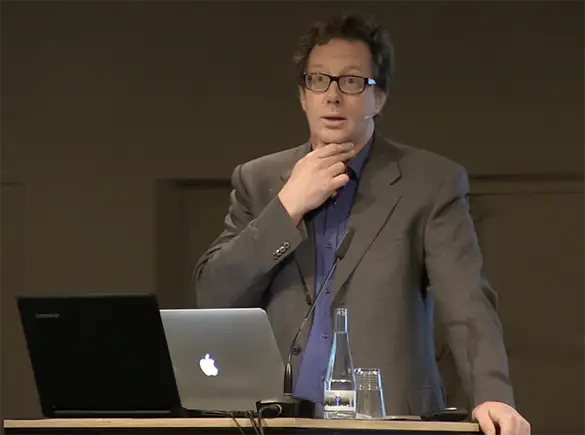

Mark Hansen, en sus investigaciones sobre tecnologías sensoriales y tiempo afectivo, ha insistido en que los dispositivos digitales actuales no sólo registran datos después de la experiencia, sino que configuran la experiencia misma. Esto ocurre porque operan en escalas de tiempo y procesos que anteceden a la conciencia. Una app que reorganiza el feed de una red social modifica lo que veo y en qué orden, y por tanto afecta mis estados emocionales incluso antes de que yo los identifique como tales. Un sistema de recomendación que anticipa qué serie quiero ver, qué ruta tomar o qué producto comprar, reconfigura mis elecciones sin necesidad de coerción. La experiencia ya no es el punto de partida de los datos, sino su producto: los datos prefiguran qué se experimenta, cómo se experimenta y qué queda fuera del campo de la experiencia.

Mark B. N. Hansen

Este desplazamiento tiene efectos concretos sobre el sentido de sí. El sujeto, que se concebía a sí mismo como una instancia continua de experiencia en diálogo con el mundo, se ve progresivamente reconstituido como un conjunto de perfiles, historiales, métricas y preferencias inferidas. No es que la subjetividad desaparezca, sino que se reformatea. La unidad del yo se fragmenta en múltiples versiones de sí: el yo que Google construye, el yo que habita las redes, el yo que los bancos infieren, el yo que los algoritmos de salud anticipan. Cada uno de estos yos es una síntesis parcial, una recombinación informacional del sujeto que, sin embargo, impacta en su vida concreta. Las decisiones laborales, los vínculos afectivos, las oportunidades sociales pueden depender de estas capas algorítmicas del yo que se han vuelto operativas, y cuya lógica escapa muchas veces al control reflexivo del individuo.

Pero la fenomenología no se limita a denunciar esta condición: también ofrece un modo de resistirla. No en el sentido de rechazar la tecnología, sino en el de recuperar la experiencia como acto constituyente. Volver al mundo de la vida no significa ignorar los datos, sino reinscribirlos en el horizonte más amplio de la vivencia. Significa recordar que el dato no es la cosa, ni siquiera la experiencia, sino una forma de organizar lo dado. Que no todo lo que importa se puede traducir, y que lo que se traduce no agota nunca la riqueza de lo vivido. Que la percepción, el afecto, la presencia, siguen siendo dimensiones irreductibles del existir, aunque hoy se vean mediadas por dispositivos que intentan predecirlas y monetizarlas.

Cuerpos que perciben a través del vidrio: la experiencia reconfigurada por lo digital

Cuando hablamos del cuerpo como el lugar donde el mundo se revela, no nos referimos al cuerpo como una estructura biológica cerrada, ni como un objeto más entre otros, sino al cuerpo vivido, el cuerpo encarnado que se sitúa, se orienta, se proyecta hacia lo que lo rodea. Merleau-Ponty insistía en que no hay percepción sin cuerpo, y no hay cuerpo sin mundo. La carne no es simplemente materia organizada, sino una forma de apertura, una capacidad de ser afectado por lo que se le presenta, una interfaz viviente entre el adentro y el afuera. En este marco, ver, tocar, moverse, no son operaciones neutras del yo sobre un mundo exterior, sino modos en que el mundo se da como sentido: es en el gesto, en la postura, en la orientación del cuerpo donde las cosas adquieren presencia. Percibir es ya siempre un estar-en-el-mundo, un estar implicado, un ser con.

Esta concepción, sin embargo, entra en tensión profunda con las mediaciones digitales contemporáneas. La datificación de la experiencia introduce una capa semiótica que altera radicalmente la relación entre cuerpo y mundo. Si antes la percepción implicaba una copresencia directa con las cosas, ahora esa copresencia se ve filtrada por pantallas, interfaces, sensores, algoritmos, protocolos de transmisión y arquitecturas invisibles. Lo que aparece ante nosotros no es simplemente el entorno, sino una traducción del entorno, organizada por reglas técnicas y lógicas de mercado que muchas veces desconocemos. El espacio digital no es neutro ni transparente: es un espacio preconfigurado, jerarquizado, curado, optimizado según fines ajenos a la percepción. La experiencia que tenemos de lo que vemos, tocamos o esperamos está atravesada por capas múltiples de intervención algorítmica, económica y semiótica.

Un ejemplo trivial basta para ilustrar esta transformación: mirar el cielo. En otro tiempo bastaba con alzar la cabeza. Hoy, muchas personas consultan una aplicación de clima antes de hacerlo. Aunque el cielo esté visible, aunque esté ahí, aunque el cuerpo esté ya al aire libre, la app se convierte en la referencia primaria de lo real. Confiaremos más en el pronóstico que en lo que vemos. Esta inversión de la fuente de certeza es significativa. Lo visible se vuelve secundario frente a lo datificado. Lo que vemos debe ser confirmado por lo que la interfaz dice. La app media el acceso a la atmósfera. El cuerpo, desplazado a segundo plano, pierde su estatuto de instancia primaria de orientación y conocimiento.

Pero este no es un fenómeno aislado: se ha vuelto un rasgo estructural de la vida cotidiana. Caminamos por la ciudad guiados por mapas digitales que nos indican la ruta “óptima”, aun cuando esa ruta sea menos agradable o más estresante. Pedimos comida sin tocar billetes, sin oler el mercado, sin hablar con nadie, pero recibiendo constantemente datos sobre el estado del pedido: ubicación, tiempo estimado, calificaciones, temperatura, número de paradas previas. El dato reconfigura no solo lo que hacemos, sino cómo sentimos el hacer. La ansiedad, la espera, la confianza, se distribuyen ahora en función de lo que las interfaces muestran. Se intensifican o se calman de acuerdo a la representación digital del proceso, más que a su experiencia real. La temporalidad del cuerpo, con su duración ambigua y variable, queda sustituida por una cronología estimada: 18 minutos. 4 paradas. 120 metros. Y si el dato se atrasa, el cuerpo se inquieta, no porque el mundo haya cambiado, sino porque su representación no coincide con la expectativa numérica generada por el sistema.

Esta reorganización fenomenológica —porque de eso se trata— implica una transformación profunda en la estructura intencional de la percepción. La fenomenología, desde Husserl, había establecido que toda conciencia es conciencia de algo, y que esa intencionalidad es constitutiva del sentido. Pero en el entorno digital actual, la intencionalidad está mediada por flujos de datos que operan en paralelo a la voluntad del sujeto. Mientras vemos una imagen, otros algoritmos deciden qué vendrá después. Mientras navegamos una red, otro sistema calcula qué tipo de contenido nos “conviene” ver. No percibimos un mundo dado, sino un mundo administrado por estructuras de curaduría automatizada. No sólo elegimos: somos elegidos por estructuras que anticipan nuestras elecciones.

Este descentramiento no es puramente teórico: tiene efectos concretos en la experiencia afectiva, corporal y social. Sentimos con lo que se nos permite ver. Nos aburrimos o nos excitamos según el ritmo que los dispositivos configuran. Las pausas, los tiempos muertos, los silencios que antes daban forma a la vida ahora parecen vacíos a ser llenados. La interfaz no tolera el intersticio. La vida sin señal se vuelve amenaza. Nos incomoda el momento no medido, no registrado, no cuantificable. Así, incluso cuando apagamos el teléfono, llevamos consigo una forma de subjetividad ya interpolada por los ritmos del dato.

El cuerpo, en este entorno, se vuelve doble. Por un lado, sigue siendo lo que somos: el lugar de la respiración, del tacto, del hambre, del deseo, de la emoción. Pero por otro, se convierte en una interfaz más: algo que interactúa con sensores, cámaras, biometrías, avatares. El rostro es leído por sistemas de reconocimiento. El gesto es interpretado por filtros que nos colocan orejas digitales si sonreímos. El movimiento es monitoreado por apps de salud, seguridad o rendimiento físico. El cuerpo se vuelve, en términos estrictos, una fuente de datos, un proveedor de señales que serán traducidas, procesadas y devueltas bajo la forma de recomendaciones, alertas o predicciones.

Esta dimensión de cuerpo-dato altera el modo en que nos experimentamos a nosotros mismos. No sólo estamos en el mundo, sino que estamos siendo medidos constantemente por el mundo. Una parte del yo permanece encarnada, silenciosa, viviente. Pero otra parte se ha vuelto perfil, historial, puntuación. Somos, simultáneamente, organismos sensibles y entidades semióticas operativas. Esta duplicidad genera tensiones: entre lo que sentimos y lo que se mide, entre lo que queremos y lo que se nos ofrece, entre la experiencia y su representación. Y aunque a veces coincide —cuando el monitor cardíaco confirma lo que el pecho ya sabe— otras veces no. Y cuando no coincide, el conflicto se vuelve existencial. ¿A quién creer? ¿A qué cuerpo responder?

La fenomenología del dato, entonces, no puede limitarse a observar pasivamente esta situación. Debe implicarse en ella. Debe tratar de describir con precisión lo que aparece cuando el dato estructura el aparecer mismo. Debe preguntarse no sólo qué sentimos, sino cómo ha sido condicionado el campo mismo de lo que puede ser sentido. Esto nos lleva de nuevo a la noción de horizonte. En la fenomenología clásica, todo aparecer tiene un horizonte: un fondo de posibles que rodea lo dado. Cuando vemos una taza, no vemos sólo lo visible: intuimos el lado oculto, el peso, el tacto, el uso. Ese horizonte da sentido al objeto. Pero en el entorno digital, el horizonte se ha vuelto también codificado. Los posibles ya no se dan por la experiencia abierta del mundo, sino por la lógica de predicción algorítmica. Lo que se nos ofrece como “lo siguiente” no es lo que podría naturalmente venir, sino lo que el sistema calcula como más relevante, más clickeable, más rentable. El horizonte ha sido programado.

La pregunta que se impone es entonces: ¿podemos reapropiarnos del horizonte? ¿Podemos devolverle al cuerpo su papel de generador de sentido y no solo de fuente de datos? ¿Podemos crear formas de percepción digital que no nos reduzcan a trayectorias esperadas, sino que abran lo imprevisible, lo no optimizado, lo realmente otro?

La respuesta, por supuesto, no es técnica. Es existencial. Se trata de reconquistar una actitud perceptiva distinta. De desacelerar. De escuchar los intersticios. De hacer visible lo invisible. De cultivar una sensibilidad que no se someta sin más a lo que aparece en pantalla, sino que recupere la capacidad de preguntar, de sospechar, de vacilar ante lo dado. Tal vez el cuerpo no ha sido perdido. Tal vez simplemente ha sido traducido. Y nuestra tarea, como sujetos fenomenológicos en la era del dato, sea aprender a leer en la traducción los restos del original.

El yo numerado: formas de subjetividad bajo la lógica del dato

El cuerpo, como ya vimos, es el lugar desde el cual el mundo se da a la experiencia. Pero no hay cuerpo sin subjetividad, y no hay subjetividad sin una forma de narrarse a sí misma. El yo no es un punto fijo, una sustancia inmutable, sino una figura en movimiento que se configura en la trama de la experiencia, el lenguaje y la memoria. El sujeto no se encuentra: se construye, se proyecta, se imagina y se corrige a lo largo de la vida. Esta plasticidad del yo, que la fenomenología reconoce como condición de posibilidad de la identidad, ha sido históricamente articulada por medio de relatos, prácticas, rituales, vínculos. El yo se sabía a través de su historia. El yo se interpretaba desde su afectividad, su inscripción en un mundo compartido. La interioridad no era un dato: era un proceso.

La datificación de la existencia transforma profundamente esta relación entre el yo y su forma de aparecer. Hoy no solo tenemos historias: tenemos perfiles. No solo nos narramos: nos representamos a través de conjuntos de variables. La subjetividad, en su forma contemporánea, se ha visto atravesada por una nueva lógica: la cuantificación. Ya no basta con “ser”: hay que ser medible. El sujeto moderno, que buscaba la coherencia de sí en el pensamiento, se ha convertido en el sujeto digital que busca la validación de sí en la información que emite. Likes, pasos, calorías, horas de sueño, interacciones, métricas de productividad: cada aspecto del yo es potencialmente transformable en número.

Esta transformación tiene implicancias ontológicas. Al reducir la subjetividad a sus rastros cuantificables, se genera un nuevo modo de identidad: la identidad como sumatoria de datos. Esta identidad no es introspectiva ni narrativa, sino operativa. Es el yo que aparece en los servidores, en las bases de datos, en los dashboards de aplicaciones que monitorean aspectos diversos de la vida. No se trata solo de control externo, sino de una internalización de esta mirada datificada. El sujeto se convierte en vigilante de sí mismo. Se auto-observa. Se auto-cuida. Se auto-optimiza. La vida deviene un proyecto de mejora permanente, medido por indicadores que deben evolucionar. El yo es un gráfico que debe ascender.

Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado en las últimas décadas bajo la etiqueta del quantified self —el yo cuantificado. El movimiento, nacido como una práctica individual de autoanálisis, se expandió rápidamente como modelo cultural. Hoy, relojes inteligentes, pulseras de actividad, apps de monitoreo de hábitos, calendarios biométricos y plataformas de seguimiento emocional forman parte del paisaje cotidiano. El cuerpo y la mente se vuelven objeto de seguimiento sistemático. La experiencia subjetiva es sometida a análisis estadístico. Dormir, comer, caminar, respirar, meditar: todo puede ser graficado. Y si puede ser graficado, puede ser comparado. Y si puede ser comparado, puede ser mejorado. Y si no mejora, algo falla. En el yo o en la app.

Pero esta racionalidad no es inocente. Es heredera de una visión tecnocientífica que asocia verdad con medición, eficacia con control, progreso con acumulación de información. En ella, la experiencia vivida queda subordinada a su expresión numérica. Lo que no se mide no existe. Lo que no se cuenta no importa. Esta inversión de la jerarquía fenomenológica tiene consecuencias profundas. La percepción ya no es lo primario: lo primario es el dato. El yo ya no parte de lo que siente, sino de lo que registra. Si el reloj indica que dormiste mal, aunque no te sientas cansado, dudarás de tu estado. Si la app dice que caminaste poco, aunque recorriste lugares significativos, te juzgarás sedentario. El dato sustituye la vivencia como fuente de juicio.

Este desplazamiento genera una paradoja. El yo cuantificado pretende conocerse mejor, pero lo hace a través de sistemas que reducen su complejidad. No hay número que capte la textura emocional de un insomnio, el matiz anímico de una caminata sin rumbo, la densidad simbólica de una conversación aparentemente trivial. El dato da un reflejo, pero es un reflejo plano. No hay en él ambigüedad, contradicción, ironía, intuición. Lo que se gana en exactitud se pierde en profundidad. Y sin embargo, el sujeto actual acepta —y a veces exige— esa reducción. Porque le brinda la ilusión de objetividad, de control, de certeza. En un mundo acelerado y saturado de estímulos, los números parecen ofrecer un ancla. El yo cuantificado es un yo que se siente más seguro en el dato que en su experiencia.

Pero esta confianza tiene un precio. Al delegar en el dato la autoridad sobre el estado interior, se debilita la escucha fenomenológica. Ya no se parte de lo que se siente, sino de lo que la interfaz muestra. Esto produce una especie de disociación: el cuerpo habla por un canal, pero el dispositivo interpreta por otro. Y cuando hay contradicción, gana la pantalla. Esto se observa con claridad en los sistemas de seguimiento emocional que usan inteligencia artificial para “medir” estados de ánimo a partir de expresiones faciales, tono de voz o patrones de comportamiento. Si el algoritmo dice que estás estresado, aunque te sientas bien, comenzarás a revisar tu interioridad como si estuviera equivocada. La sospecha coloniza la experiencia. El dato reemplaza al testimonio.

Este efecto se amplifica en entornos donde la datificación del yo no es opcional, sino estructural. Las redes sociales son el caso paradigmático. Allí, el sujeto se expone a una constante dinámica de representación, comparación y evaluación. Cada publicación, cada imagen, cada opinión emitida es leída en clave numérica: cantidad de reacciones, alcance, compartidos, comentarios. No es solo el contenido lo que importa, sino el rendimiento del contenido. Esto transforma la expresión en performance. El yo no habla: presenta una versión de sí optimizada para el algoritmo. El sujeto deviene estratega de su imagen. Y la imagen se convierte en un capital simbólico acumulable, pero también frágil. Porque depende de factores externos, volátiles, automáticos. Porque está sujeta al cálculo de visibilidad de sistemas que no controlamos.

En este contexto, la subjetividad se fragmenta. Ya no hay un yo unificado, sino múltiples yos modulares, cada uno diseñado para un entorno específico. El yo profesional, el yo afectivo, el yo visible en redes, el yo registrado por apps de salud, el yo oculto en historiales de navegación, el yo inferido por sistemas de publicidad personalizada. Cada uno opera con reglas distintas, y muchas veces contradictorias. El sujeto no es ya una identidad coherente, sino una multiplicidad gestionada. Esta condición no es patológica ni necesariamente alienante, pero sí exige un nuevo tipo de conciencia: una conciencia capaz de reconocer las condiciones de producción de cada forma de sí.

La fenomenología puede contribuir aquí con una actitud crítica: una vuelta a la experiencia en su dimensión inmediata, ambigua, encarnada. No para negar la mediación digital, sino para reinscribir el dato dentro del horizonte vivido. Para recordar que el número no es el fin, sino una herramienta. Que el perfil no agota al sujeto. Que la representación no sustituye a la presencia. En este sentido, se vuelve urgente recuperar una práctica de sí que no esté basada solo en la visibilidad y la medición, sino en la atención. Una práctica que escuche el cuerpo antes de contarlo, que observe el ánimo antes de catalogarlo, que valore el silencio tanto como la expresión.

Esto no implica rechazar las tecnologías de medición, sino desacralizarlas. El dato puede ser útil, incluso revelador. Pero debe ser leído como lo que es: una perspectiva, no una verdad absoluta. Debe ser contrastado con la experiencia, no impuesto sobre ella. Y sobre todo, debe ser reinscrito en una narrativa más amplia del yo, una narrativa que incluya lo no dicho, lo incierto, lo intangible. Que permita sostener zonas de sombra, de duda, de transformación. Que no clausure la identidad en fórmulas, sino que la abra a la posibilidad.

Porque el yo, finalmente, no es un gráfico. No es un índice. No es un número ni un perfil. El yo es ese movimiento constante que articula memoria, deseo, percepción, lenguaje, afecto. Es esa conciencia que se forma en contacto con los otros, que se piensa a sí misma sin agotarse, que se imagina de formas nuevas sin cesar. Es esa experiencia de ser alguien en un mundo compartido, incluso cuando los números dicen otra cosa. Es, en el fondo, esa voz que sabe que hay algo en nosotros que escapa a todo sistema de representación. Algo que no puede medirse, ni optimizarse, ni capturarse del todo. Algo que no es dato, sino presencia.

Intimidades sin distancia: espacio, tiempo y cuerpo bajo el régimen del dato

Uno de los presupuestos silenciosos que sostienen nuestra experiencia cotidiana es la copresencia entre cuerpo y mundo. Estamos donde estamos porque nuestros sentidos, nuestro tacto, nuestra vista, nuestra audición, nos sitúan en un aquí que se distingue de un allá. Esa localización primaria no es una coordenada abstracta ni una posición en un sistema de referencia, sino una forma encarnada de existencia: un estar-ahí que se da en el roce con los objetos, en el eco de una voz próxima, en la temperatura del ambiente o en la resistencia de una superficie. El espacio, para la fenomenología, no es vacío geométrico sino horizonte de acción, campo de significaciones corporales, lugar habitado.

Del mismo modo, el tiempo no es una sucesión de instantes sino una duración vivida, una corriente en la que se entrelazan la expectativa, la atención y el recuerdo. Husserl describía esta estructura temporal como una tríada: el presente vivo, la retención (lo que acaba de pasar y aún se mantiene) y la protención (lo que está por venir y ya empieza a colorear el ahora). Este tiempo fenomenológico es denso, maleable, íntimo. Puede expandirse en la contemplación o contraerse en la urgencia. Puede acelerarse en la euforia o volverse eterno en el dolor. No hay tiempo neutro: hay tiempos vividos.

Estas estructuras básicas de la existencia —espacio y tiempo como formas de aparecer del mundo— han sido profundamente alteradas por la mediación digital. No desaparecen, pero se reorganizan. Se hibridan. Se duplican. El cuerpo sigue estando en un lugar, pero su atención está distribuida. El presente se da, pero se superpone con múltiples capas de virtualidad. La percepción directa convive con la mediación informacional, y lo que llamamos “aquí” o “ahora” deja de ser evidente.

Basta pensar en la experiencia habitual de una videollamada. Dos personas separadas por miles de kilómetros se miran, se escuchan, se hablan en tiempo real. La imagen del otro aparece en una ventana, su voz resuena en nuestros auriculares, su risa puede interrumpirnos físicamente. Hay presencia, sin duda. Pero es una presencia particular: una presencia mediada, fragmentada, ensamblada por redes, protocolos, señales eléctricas, códecs de compresión. Lo que se nos presenta como inmediatez está sostenido por una infraestructura técnica complejísima. Y sin embargo, la experiencia se vive como íntima, próxima, afectiva. El rostro del otro, aunque esté hecho de píxeles, nos mira. La sonrisa, aunque comprimida, nos toca.

Este tipo de situaciones muestra con claridad que el espacio ya no es unívoco. No estamos simplemente “aquí” o “allá”, sino en un espacio expandido, en el que lo físico y lo digital se entrelazan. Hablamos con alguien en otro país mientras caminamos por la calle, enviamos un mensaje a quien está en la habitación de al lado, escuchamos una voz grabada como si fuera presente, compartimos un momento con muchos aunque estemos solos. El espacio fenomenológico se vuelve una superposición: estamos en varios planos a la vez. Lo que Merleau-Ponty llamaba la “carnalidad del mundo” se expande, se estira, se reconfigura por el dato.

Esta expansión también altera la forma en que experimentamos el cuerpo del otro. El rostro que aparece en pantalla no es sólo un rostro representado: es un rostro activo, que nos afecta, que nos interpela, que responde. Pero también es un rostro modificado, curado, encuadrado, a veces embellecido por filtros o embebido en un fondo artificial. La presencia se mezcla con la presentación. Ya no vemos simplemente al otro: vemos cómo el otro quiere —o puede— ser visto a través del dispositivo. Y lo mismo hacemos con nosotros. Ajustamos el ángulo, corregimos la luz, activamos el modo belleza. El cuerpo, así, no desaparece: se convierte en interfaz.

Esta condición de cuerpo-interfaz genera un nuevo tipo de relación con la propia imagen. El espejo tradicional devolvía una figura unificada, coherente con la percepción táctil y la ubicación espacial. Pero la imagen digital es una figura postproducida: es retrasada por el buffer, recortada por la cámara, reconstruida por algoritmos. Al mirarnos en la pantalla durante una videollamada, no vemos lo mismo que el otro ve. Hay un desfasaje entre presencia y aparición. Y esa diferencia afecta la vivencia de la corporalidad. La vergüenza, el pudor, el deseo, se reorganizan en función de esta superficie artificial que ahora también somos.

Este fenómeno se intensifica en el uso de filtros estéticos. Las redes sociales han popularizado herramientas que modifican el rostro en tiempo real: suavizan la piel, agrandan los ojos, afinan la nariz, iluminan el contorno. Estas imágenes no son fotos editadas a posteriori: son apariencias en vivo, identidades performativas que se actualizan a cada movimiento. La persona se ve a sí misma no como es, sino como podría —o debería— ser según un ideal técnico-estético. Esto produce una extraña forma de disonancia fenomenológica: el cuerpo vivido no coincide con el cuerpo visto. El rostro que sentimos como propio no se parece al que aparece en la interfaz. Y sin embargo, ese rostro modificado se impone como aspiración. Lo real se vuelve deficiente frente a lo posible. El cuerpo entra en competencia con su doble digital.

Esta competencia no es menor. Tiene consecuencias afectivas profundas. Muchas personas experimentan ansiedad, insatisfacción, dismorfia, porque su imagen real no coincide con la imagen optimizada que han internalizado como deseable. Se miran en el espejo y se sienten falladas. Se ven en una videollamada sin filtro y evitan activar la cámara. Se comparan con otros rostros que también están curados, pero que se perciben como naturales. Lo que era una herramienta de juego se convierte en un nuevo canon. La subjetividad queda atrapada entre el cuerpo sentido y el cuerpo representado. Y esa tensión erosiona la autoimagen.

Pero no todo es negativo. También existen formas de agencia, de experimentación, de resistencia. La misma tecnología que impone un modelo puede ser utilizada para subvertirlo. Algunos usuarios emplean los filtros de manera irónica, grotesca, desestabilizadora. Se producen rostros imposibles, cuerpos surrealistas, identidades híbridas que ponen en crisis la lógica de la apariencia perfecta. Otros utilizan estos recursos para explorar formas de género no normativas, para ensayar expresiones que en el espacio físico podrían resultar peligrosas. En estos casos, el cuerpo digital se convierte en un espacio de apertura, en un campo de prueba de otras formas de ser.

Lo mismo ocurre con el espacio íntimo. Tradicionalmente, la intimidad era una zona reservada, protegida del exterior, construida por la cercanía corporal y la confidencialidad del contacto. Pero en el entorno datificado, la intimidad se vuelve algo que se expone y se comparte en tiempo real. Enviamos mensajes privados que pueden ser leídos por terceros. Compartimos fotos de momentos íntimos esperando reacciones públicas. Mantenemos vínculos afectivos mediados por plataformas que almacenan y procesan cada palabra, cada imagen, cada gesto. La intimidad se vuelve también dato.

Este proceso genera un nuevo tipo de tensión. Por un lado, queremos compartir nuestra vida, sentirnos vistos, reconocidos, acompañados. Por otro, tememos la vigilancia, la exposición, el juicio. Buscamos cercanía, pero tememos perder el control sobre lo que mostramos. Esta ambivalencia produce formas de subjetividad ansiosas, hiperconscientes de su imagen, pendientes del feed, de la huella, de la captura. Lo que antes era una conversación efímera hoy queda registrado, lo que era un encuentro se convierte en contenido. La memoria íntima se transforma en archivo.

Sin embargo, también aquí hay posibilidades de resignificación. Algunas personas optan por crear espacios digitales cerrados, íntimos, encriptados. Utilizan tecnologías que protegen la privacidad, que limitan la exposición, que permiten la creación de vínculos más genuinos. Otras recuperan formas de comunicación más lentas, menos visibles, como cartas, audios largos, videollamadas sin cámara. En todos estos casos, se trata de reconstruir una fenomenología de la presencia, una experiencia del otro que no pase sólo por el rendimiento o la visibilidad, sino por la atención, la escucha, la pausa.

El tiempo, en este contexto, también se transforma. Vivimos en una lógica de actualización permanente: notificaciones, novedades, directos, mensajes en tiempo real. Todo ocurre ahora. Todo exige respuesta. El tiempo fenomenológico, que necesita demora, maduración, silencio, se ve reemplazado por una cronología ansiosa, gobernada por el flujo de datos. Si no contestamos rápido, si no reaccionamos a tiempo, quedamos fuera del circuito. La atención se fragmenta, la memoria se externaliza, la anticipación se vuelve constante. Ya no vivimos en el presente: lo perseguimos.

Frente a esta aceleración, la fenomenología puede ofrecer una resistencia. No como un rechazo nostálgico, sino como una práctica de desaceleración consciente. Recuperar el aquí como lugar, el ahora como duración. Prestar atención al peso del cuerpo en la silla, al tono de la voz en el auricular, al intervalo entre los mensajes. Devolverle al tiempo su espesor, al espacio su textura, a la intimidad su misterio. Recordar que antes de ser representados, somos vividos.

Quizás se trate, en última instancia, de rehacer un pacto con la presencia. No una presencia idealizada, pura, libre de tecnología, sino una presencia negociada, una forma de estar que reconozca las mediaciones pero no se reduzca a ellas. Una forma de encarnar el dato sin disolver el cuerpo. De habitar la red sin perder la raíz. De mirar la pantalla sin olvidar el mundo que la sostiene.

Lo que brilla en la superficie: estética del dato e imaginación sensible

Todo lo que existe para nosotros aparece. Pero no todo lo que aparece lo hace del mismo modo. Hay apariciones súbitas, discretas, ambiguas, persistentes. Hay cosas que se muestran sin intención, y otras que se exhiben con fuerza. En el régimen fenomenológico, el aparecer no es transparente: está mediado por estructuras de sentido, de percepción, de afecto. En este contexto, el dato —esa unidad mínima de información que circula, se agrupa, se visualiza— no es sólo una cifra. Es también una forma de aparición. Un modo específico en que lo real se presenta ante nosotros, y nos convoca a interpretarlo.

El dato no brilla por sí solo. Se vuelve sensible cuando es dotado de una estética. No basta con que haya números: deben adquirir forma. Toda visualización de datos, desde un gráfico de barras hasta una interfaz de usuario o una obra artística basada en big data, implica decisiones estéticas, compositivas, cromáticas, rítmicas. Lo que el dato dice depende de cómo se lo muestra. Y cómo se lo muestra, a su vez, moldea lo que puede ser sentido, lo que puede ser pensado, lo que puede ser deseado o temido.

En ese sentido, vivimos en un mundo saturado de datos no tanto porque haya muchos —siempre los hubo— sino porque los datos ahora se ven. Circulan como dashboards, infografías, medidores, relojes digitales, widgets de clima, métricas de productividad, indicadores de salud, paneles de rendimiento. El número se vuelve imagen, la imagen se vuelve acción, y la acción se vuelve rutina. Lo que aparece en el gráfico no solo describe: prescribe. Si el medidor marca rojo, nos inquietamos. Si el gráfico baja, nos frustramos. Si la curva asciende, sentimos progreso. La estética del dato es también una estética del afecto.

En este marco, las interfaces cumplen una función crucial. Son las formas visibles del dato, los umbrales entre la máquina y la sensibilidad. Diseñadas para ser intuitivas, atractivas, persuasivas, las interfaces son al mismo tiempo superficies y arquitecturas. Nos muestran cifras, pero también nos invitan a ciertas conductas. La gráfica del sueño, por ejemplo, no solo informa cuántas horas dormimos, sino que nos sugiere cómo deberíamos dormir. La curva de productividad no solo registra, sino que norma. La estética no es neutra: codifica un ideal. Y ese ideal se incrusta, poco a poco, en nuestra autopercepción.

La fenomenología del dato no puede ignorar este proceso. Debe pensar cómo la forma visual de la información estructura la experiencia. Porque el dato no es solo una cosa que está: es un modo de estar. Y ese modo de estar depende de su estética. Un número puede aparecer como frío o cálido, como neutro o alarmante, como estable o volátil. Una visualización puede sugerir tranquilidad o urgencia, salud o riesgo, belleza o desorden. No hay percepción de dato sin afecto, sin valor, sin atmósfera. Y esa atmósfera está cuidadosamente diseñada.

Los diseñadores de interfaces lo saben. Utilizan colores específicos, animaciones suaves, fuentes redondeadas, geometrías claras. Cada elemento está pensado para generar confianza, claridad, usabilidad. Pero también para conducir la atención, reforzar ciertos hábitos, facilitar determinadas decisiones. El rojo alarma. El verde tranquiliza. El azul genera seriedad. El amarillo llama la atención. Esta codificación sensorial produce una estética funcional, en la que lo bello y lo útil se confunden. No se trata de arte, sino de experiencia de usuario. Y sin embargo, allí también se juegan sentidos, formas de vida, modos de habitar lo cotidiano.

Pero hay otra dimensión de esta estética: la estética artística del dato. En las últimas décadas, numerosos artistas han trabajado con datos como materia prima para crear obras visuales, sonoras, cinéticas, interactivas. En estos casos, los datos no son simplemente informativos: son poéticos. No se busca comunicar una cifra, sino evocar una experiencia. Una serie de datos sobre el cambio climático se transforma en una instalación de luces pulsantes. Un conjunto de estadísticas sobre migraciones deviene una coreografía de líneas proyectadas en un muro. Una base de datos sobre emociones se convierte en un paisaje sonoro que cambia según la hora del día.

Estas obras, muchas veces ubicadas entre el arte digital y el arte conceptual, generan una relación distinta con el dato. No lo reducen a su utilidad, sino que lo abren a la contemplación, a la extrañeza, al asombro. Al estetizar el dato, lo hacen aparecer como algo con textura, con ritmo, con volumen. La información, que en un gráfico pasaría inadvertida, se vuelve experiencia sensible. Y esa experiencia puede tener efectos transformadores: puede hacernos pensar de otra manera, puede tocarnos en otro lugar, puede abrir preguntas en lugar de cerrar respuestas.

La pregunta que se impone es entonces: ¿qué tipo de relación con el dato queremos cultivar? ¿Una relación funcional, utilitaria, instrumental? ¿O una relación estética, crítica, poética? ¿Podemos sostener ambas sin que una anule a la otra? La fenomenología del dato debe explorar este campo. No para dictaminar cuál es la mejor forma de mostrar información, sino para describir cómo cada forma genera un mundo distinto. Porque el modo en que los datos aparecen no es inocente: estructura lo que puede ser visto, sentido, pensado.

Esto es especialmente relevante en contextos de crisis, como la pandemia de COVID-19. Durante meses, millones de personas siguieron gráficos, curvas, porcentajes, proyecciones. La salud pública se volvió una experiencia estadística. El miedo y la esperanza se vivieron en función de cifras que cambiaban día a día. En ese tiempo, la estética del dato fue también una estética de la angustia. Las curvas crecían, los colores se encendían, los números subían. Y cada aparición generaba una reacción. No solo nos informábamos: nos afectábamos por la manera en que los datos se mostraban.

La fenomenología de ese momento revela que la estética del dato no es solo una cuestión de diseño: es una estructura emocional del presente. Vivimos con los datos, a través de ellos, en ellos. Nos orientamos, nos cuidamos, nos inquietamos según lo que los datos parecen decir. Y lo que dicen depende —en parte decisiva— de cómo se los hace hablar. Un gráfico puede ser claro o confuso, alarmante o tranquilizador, objetivo o tendencioso. La estética no es solo forma: es política del aparecer.

Esta dimensión política se vuelve especialmente importante en el contexto del llamado data journalism o periodismo de datos. Allí, la visualización es herramienta crítica: busca revelar patrones, relaciones, estructuras de poder ocultas. Al mostrar cómo se distribuyen los ingresos, los femicidios, la contaminación, el gasto público, el dato se convierte en denuncia visual. El gráfico no solo muestra: interpela. No solo informa: exige. La estética del dato se vuelve aquí una forma de argumentación, una retórica del hecho, una escenografía del sentido. El periodista deviene diseñador, y el diseñador deviene narrador.

Frente a todo esto, la pregunta fenomenológica es: ¿qué experiencia del mundo se configura a través de estas formas? ¿Qué tipo de presencia tienen los datos? ¿Cómo se inscriben en nuestra corporalidad, en nuestra afectividad, en nuestra imaginación? ¿Podemos pensar los datos no como entidades neutras, sino como acontecimientos estéticos, como apariciones que nos afectan, nos configuran, nos invitan a actuar?

Quizás sea tiempo de hablar de una estética expandida del dato: una forma de sensibilidad que incluye no solo la percepción visual, sino también el tacto, el oído, el ritmo, el movimiento. En algunos dispositivos, los datos se manifiestan como vibraciones, como sonidos, como cambios de luz o de temperatura. El dato se vuelve atmósfera. No lo leemos: lo habitamos. Esto ocurre, por ejemplo, en entornos de domótica donde la iluminación cambia según parámetros ambientales, o en vestimentas que reaccionan al pulso o al estrés. El cuerpo, una vez más, se convierte en superficie estética del dato.

Esta expansión estética no está exenta de tensiones. Porque lo que se vuelve sensible también se vuelve gobernable. Lo que se ve, se controla. Lo que se ilumina, se jerarquiza. Lo que se estetiza, se vende. El riesgo es que la estética del dato se transforme en una estetización de la vigilancia, en una belleza sin crítica, en una experiencia agradable de lo intolerable. Un gráfico puede ser hermoso y, al mismo tiempo, ocultar la violencia que representa. Una interfaz puede ser amigable y, al mismo tiempo, limitar nuestra autonomía. La estética del dato debe ser pensada también desde su ambigüedad ética.

Frente a ello, la fenomenología puede aportar una actitud vigilante, una atención a lo que aparece pero también a lo que no aparece. A lo que brilla, pero también a lo que queda en sombra. A lo que se dice, pero también a lo que se silencia. Puede enseñarnos a leer las visualizaciones no solo como información, sino como narraciones. Como montajes. Como decisiones. Puede devolvernos la capacidad de mirar el dato no solo como cifra, sino como forma de mundo.

Y en esa forma de mundo, quizás podamos descubrir una nueva estética: una estética del dato que no oculte, que no decore, que no suavice. Sino que revele. Que abra. Que nos haga sentir el peso, la densidad, la textura de lo que significa vivir en un tiempo donde todo aparece como dato, pero no todo se deja ver.

El hueco que no se mide: lo invisible, lo inmedible, lo que no aparece

Los datos están en todas partes. O eso parece. Habitamos un mundo donde todo se cuantifica, todo se representa, todo se codifica en flujos de información. Dormimos bajo algoritmos que monitorean nuestros ciclos de sueño, nos movemos con mapas que registran cada desplazamiento, amamos en plataformas que almacenan nuestras conversaciones y compras, trabajamos en sistemas que calculan nuestro rendimiento. Pero entre esa saturación de presencia emerge un fenómeno que la fenomenología no puede ignorar: lo que no aparece. Lo que queda fuera del gráfico, lo que no se mide, lo que no se puede decir en el lenguaje del dato. Ese silencio no es una carencia técnica: es una dimensión estructural del aparecer.

Todo sistema de datos, por más sofisticado que sea, implica una selección. Para que algo se transforme en dato debe poder ser registrado, recortado, clasificado, estructurado. Debe ingresar en un marco de legibilidad. Debe volverse compatible con las formas de representación disponibles. Pero no todo lo viviente acepta esa reducción. Hay experiencias que desbordan, que resisten, que se escapan. Hay dolores que no caben en una celda de Excel, afectos que no pueden graficarse, intuiciones que no se dejan parametrizar. Y sin embargo, ocurren. Nos tocan. Nos marcan. Hacen mundo.

Este desajuste entre lo vivido y lo registrado genera un tipo específico de invisibilidad: la invisibilidad datificada. No es que esas experiencias no existan; es que no están en los sistemas. No tienen lugar en las estadísticas, en los informes, en los modelos predictivos. No aparecen en los dashboards, en las pantallas, en los algoritmos que deciden a quién mostrar qué, a quién ofrecer un préstamo, a quién contratar, a quién vigilar. Lo que no está en los datos no entra en el cálculo. Y lo que no entra en el cálculo tiende a desaparecer de la atención colectiva.

Esta lógica produce exclusión. No necesariamente por omisión deliberada, sino por estructura. Los algoritmos solo pueden operar sobre lo que les es accesible. Si una vivencia no genera trazas digitales, si no deja rastro en el sistema, queda fuera del horizonte operativo. Esta exclusión es especialmente grave en contextos de vulnerabilidad. Las poblaciones que menos datos generan —porque no tienen acceso a tecnología, porque se mueven fuera de los canales formales, porque su experiencia no encaja en las categorías predefinidas— son las menos visibles, las menos representadas, las menos consideradas.

Este fenómeno ha sido señalado por diversos pensadores críticos de la datificación. Ruha Benjamin, por ejemplo, habla de una “discriminación algorítmica” que no solo replica sesgos sociales, sino que los automatiza y los opaca. Virginia Eubanks lo llama la “automatización de la desigualdad”: los sistemas de datos diseñados para asistir terminan reproduciendo exclusiones porque lo que no se mide no se atiende. Los datos, al parecer objetivos, cargan con silencios estructurales que afectan vidas concretas. El silencio del dato no es neutral: es una forma de poder.

Pero hay también otro tipo de silencio, más sutil, más íntimo. No el silencio de lo excluido socialmente, sino el de lo inmedible en sí mismo. Hay dimensiones de la existencia que no se dejan traducir. No porque estén marginadas, sino porque pertenecen a otro régimen de sentido. El temblor previo al llanto, el escalofrío de una intuición, la resonancia de una mirada prolongada, la densidad emocional de una despedida. Ninguno de estos fenómenos puede ser reducido a una cifra sin perder su esencia. Se los puede correlacionar, quizás, con indicadores —frecuencia cardíaca, dilatación pupilar, cambios de temperatura—, pero lo que son, en su vivencia encarnada, escapa.

Este escape no es una limitación técnica: es una condición ontológica. El mundo vivido no es completamente formalizable. Hay un resto que se resiste. Y ese resto es, muchas veces, lo más significativo. La fenomenología lo ha subrayado desde sus orígenes: la experiencia no se agota en su representación. Siempre hay un más, un fondo, una riqueza tácita que no se deja decir del todo. Ese plus de sentido es lo que nos hace humanos. Y también lo que desafía cualquier intento de totalización del mundo a través de los datos.

Sin embargo, la cultura actual tiende a desconfiar de lo que no se puede medir. Lo no cuantificado se percibe como impreciso, débil, irrelevante. Se favorece la toma de decisiones basada en métricas, evidencias empíricas, KPIs, benchmarks. La razón tecnocrática exige justificación numérica. Y en ese proceso, muchas dimensiones del vivir quedan desplazadas. Se vacían. Se ignoran. O se fuerzan a entrar en modelos que las distorsionan.

Esta presión también opera sobre la subjetividad. Nos acostumbramos a buscar validación en lo que se puede contar. A desconfiar de lo que sentimos si no tiene correlato en los datos. Si un día nos sentimos tristes pero la app dice que dormimos bien, que hicimos ejercicio, que no hay motivo, dudamos de nuestra tristeza. Si estamos enamorados pero el algoritmo no lo detecta en nuestros patrones de consumo, nos sentimos invisibles. El dato, que debería complementar la experiencia, la sustituye. Y lo que no aparece como dato, aparece como sospecha.

Frente a esto, la fenomenología del dato debe aprender a escuchar el silencio. No como ausencia, sino como forma de aparecer. Porque el silencio también habla. Habla en lo que no se registra. En lo que no se deja decir. En lo que no entra en el modelo. La experiencia del hueco, del intervalo, del margen, no es una carencia: es una manifestación. El dato no cubre todo. Y lo que queda fuera tiene valor propio. No como residuo, sino como señal.

Este tipo de atención requiere una disposición especial: una atención negativa, una sensibilidad a lo que no se muestra. Una estética de la penumbra, de la sugerencia, del borde. El arte puede enseñarnos mucho en este sentido. Muchas obras no dicen todo. Sugieren. Omiten. Dejan espacio. Esa economía del aparecer genera intensidad. El espectador debe completar, imaginar, proyectar. Algo similar podríamos cultivar en la relación con los datos: no aspirar a que digan todo, sino a que señalen lo necesario y dejen espacio para lo inefable.

También en la práctica social hay ejemplos de esta sabiduría del límite. En algunas culturas originarias, no todo se comunica. Hay saberes que se transmiten oralmente, en ciertos contextos, con ciertas personas, de forma ritual. La información no circula libremente: se protege. Se respeta. No por opacidad, sino por densidad. Porque no todo debe saberse por todos, ni todo puede entenderse desde cualquier lugar. Esta lógica contrasta con la transparencia absoluta que a veces se exige en los sistemas de datos. Una transparencia que puede volverse violencia. Ver todo, saber todo, medir todo: ¿a qué costo?

Quizás uno de los desafíos éticos más importantes del presente sea recuperar el valor de lo no dicho. Dejar espacio para el silencio. No como ignorancia, sino como respeto. No todo debe ser traducido. No todo debe ser contabilizado. Hay experiencias que merecen permanecer en su forma densa, ambigua, encarnada. La fenomenología puede enseñarnos a sostener ese espesor. A no apresurarnos en representar. A resistir la ansiedad de lo medible.

Esto no implica rechazar los datos. Implica descentrarlos. Ubicarlos en su lugar. Considerarlos herramientas valiosas, pero no absolutos. Aprender a leer también lo que no dicen. Lo que dejan afuera. Lo que no aparece. Esa lectura negativa, esa fenomenología del hueco, puede revelarnos mucho sobre el mundo que habitamos. Porque lo que se calla no desaparece: permanece como sombra, como ruido de fondo, como tensión.

En tiempos donde los sistemas de recomendación, predicción y evaluación rigen buena parte de nuestras decisiones, aprender a detectar los silencios del dato se vuelve una forma de resistencia crítica. Una forma de defensa de lo humano, en su complejidad irreductible. Una forma de recordar que no todo lo que importa se puede mostrar. Y que, tal vez, lo que más importa nunca se deja ver del todo.

Lo que cuenta el tiempo: una arqueología del dato y su ilusión de neutralidad

Antes de ser datos, las cosas eran signos, señales, marcas. Eran presencias que hablaban, o ausencias que reclamaban lectura. El fuego en la montaña era un mensaje; las huellas en la nieve, una advertencia; el trazo en la piedra, una memoria. La necesidad de registrar, de codificar lo vivido, de mantener constancia de lo ocurrido, de prever lo que podría pasar, no es nueva. Pero la forma que hoy adoptan esas operaciones —la forma-dato— es una construcción reciente, con una genealogía precisa. El dato no es un universal epistémico: es una invención histórica. Y como toda invención, tiene sus presupuestos, sus efectos, sus puntos ciegos.

La palabra “dato” proviene del latín datum: lo dado. Algo que se entrega, que se presenta como evidente, como fuera de discusión. Pero ese nombre es ya una estrategia: supone que lo que aparece en forma de dato está ahí, esperando ser captado. Oculta el trabajo necesario para producirlo, para convertir una experiencia compleja, ambigua, localizada, en una unidad formal, discreta, comparable. Todo dato es un recorte. Toda datificación es un acto de poder. Lo que se mide, lo que se cuenta, lo que se representa, no surge del mundo como un fruto maduro. Se extrae, se selecciona, se formatea. Y lo que no entra en esa operación, se pierde o se silencia.

Esta lógica no comenzó con las hojas de cálculo ni con los sensores digitales. Tiene raíces mucho más antiguas. En las civilizaciones mesopotámicas, por ejemplo, ya existían formas tempranas de datificación. Las tablillas de arcilla servían para llevar cuenta de animales, cosechas, transacciones. Allí no había aún teoría del dato, pero sí una práctica de lo contable. Lo que podía ser escrito era lo que podía ser administrado. Y lo que podía ser administrado, podía ser gobernado. La escritura, en su origen, no era un instrumento de poesía, sino de contabilidad.

Esta asociación entre dato y poder se profundizó con el surgimiento del Estado moderno. El censo poblacional, el padrón fiscal, el mapa territorial, son tecnologías de datificación que permitieron construir una mirada estadística sobre la población. No se trataba solo de registrar: se trataba de gestionar. Lo que Foucault llamó “biopolítica” se apoya en esta matriz: el cuerpo se convierte en cifra, la vida en variable, la sociedad en conjunto de curvas. Nacen así los primeros sistemas de vigilancia poblacional, de cálculo de riesgos, de normalización de conductas. La datificación no es neutral: es un dispositivo de orden.

Con la revolución industrial y el auge del capitalismo, el dato adquiere una nueva dimensión: se convierte en índice de eficiencia, de productividad, de rendimiento. Las fábricas necesitan saber cuánto se produce, cuánto se pierde, cuánto rinde cada trabajador. El taylorismo y el fordismo son también técnicas de datificación del cuerpo y del tiempo. La experiencia se traduce en números. El movimiento se cronometra. La fatiga se mide. Todo puede, y debe, ser optimizado. El dato se vuelve herramienta de disciplina.

Pero es en el siglo XX, con la emergencia de la cibernética y las ciencias de la información, cuando el dato se transforma en la unidad básica del pensamiento técnico. Norbert Wiener, Claude Shannon y otros pioneros conciben el mundo como un sistema de procesamiento de información. Todo es input y output, señal y ruido, canal y codificación. La materia ya no importa tanto: lo importante es lo que circula, lo que se transmite, lo que se calcula. Esta visión prepara el terreno para la era digital: la era en que todo puede ser traducido en bits.

En este nuevo régimen, el dato se naturaliza. Se presenta como lo dado, lo evidente, lo incuestionable. No es ya una construcción, sino un punto de partida. La datificación se convierte en sinónimo de verdad. Lo que no puede mostrarse en cifras, no tiene estatuto epistémico. El dato reemplaza a la experiencia. La prueba se vuelve estadística. El conocimiento se vuelve cuantificación. Y con ello, se instala una ficción poderosa: la ficción de la neutralidad del dato.

Esta ficción sostiene que los datos simplemente reflejan la realidad. Que no hay interpretación, ni selección, ni marco conceptual detrás de ellos. Que los datos hablan por sí solos. Pero los datos nunca hablan por sí solos: hablan desde una estructura de producción. Detrás de cada dato hay una pregunta, una forma de mirar, una técnica de captura. Hay decisiones sobre qué medir, cómo medirlo, con qué instrumentos, bajo qué condiciones. Hay límites sobre qué se considera relevante, qué se deja afuera, qué se omite. El dato no es lo dado: es lo construido.

Esto se hace evidente en contextos como el aprendizaje automático. Los modelos de inteligencia artificial se entrenan con conjuntos de datos previamente curados. Pero esos datos ya están cargados de supuestos: sobre qué es una imagen válida, qué es una categoría pertinente, qué comportamientos son deseables. Si los datos están sesgados, el modelo también lo estará. No por malicia, sino por estructura. Y como los datos muchas veces provienen del pasado, replican sus desigualdades. El futuro se entrena con los errores del ayer. Y el resultado aparece como neutral, objetivo, técnico.

Aquí la fenomenología del dato tiene mucho que decir. Porque no se trata solo de cuestionar la validez técnica del dato, sino de interrogar su modo de aparecer. ¿Qué tipo de mundo configuran los datos? ¿Qué aspectos de la experiencia iluminan, y cuáles dejan en sombra? ¿Qué estructuras perceptivas, afectivas, éticas se derivan de su uso? ¿Qué formas de existencia hacen posibles, y cuáles imposibles?

Por ejemplo, si una ciudad se planifica solo en base a flujos de tráfico y eficiencia energética, ¿qué pasa con los espacios de encuentro, de pausa, de juego, que no generan datos mensurables? Si una política pública se decide en base a encuestas, ¿qué ocurre con las voces que no se sienten representadas en ellas? Si una plataforma ajusta sus algoritmos en función de métricas de engagement, ¿qué tipo de subjetividad promueve?

Estas preguntas muestran que el dato no es un espejo del mundo: es un operador sobre el mundo. No simplemente registra: transforma. No simplemente refleja: produce. Y lo que produce no es solo información: es forma de vida.

En este sentido, podríamos decir que el dato es un actor histórico. No como un sujeto, sino como una condición de posibilidad. Lo que se puede hacer, lo que se puede decir, lo que se puede imaginar en una época, depende en parte de cómo se organizan sus sistemas de datos. La datificación no es un fenómeno técnico: es un régimen epistémico. Una forma de articular saber, poder y sensibilidad. Una manera de inscribir la experiencia en estructuras de significación.

Por eso, la crítica a la neutralidad del dato no debe reducirse a detectar sesgos o errores. Debe apuntar más hondo: a cuestionar el régimen mismo que hace del dato la medida de todas las cosas. Debe preguntarse qué queda afuera, qué se pierde, qué se calla cuando todo debe ser cuantificable. Y debe abrir espacio para otras formas de saber: más narrativas, más encarnadas, más ambiguas. No para rechazar el dato, sino para desabsolutizarlo.

Esto no implica caer en el relativismo ni en la anti-ciencia. Implica recordar que toda forma de conocimiento está situada, y que la objetividad no consiste en eliminar la perspectiva, sino en reconocerla y hacerla discutible. Que los datos son herramientas, no oráculos. Y que, como toda herramienta, deben ser evaluados en función de los fines que sirven, las vidas que afectan, los mundos que posibilitan o impiden.

Una fenomenología histórica del dato nos ayuda a cultivar esta actitud crítica. Nos recuerda que no siempre fue así. Que el dato como forma de aparición totalizante es una invención reciente. Que otras culturas, otros tiempos, otras lenguas han tenido otras formas de inscribir el mundo. Que lo cuantificable no agota lo real. Y que hay, todavía, espacio para otras maneras de mirar.

Quizás el desafío más profundo no sea reemplazar los datos por otra cosa, sino aprender a convivir con su incompletud. A no exigirles lo que no pueden dar. A usarlos sin absolutizarlos. A mirarlos sin dejar de mirar lo que no aparece en ellos. A reconocer que lo que cuenta el tiempo —el dato— también deja sin contar otras cosas. Y que en ese silencio, tal vez, habite lo más urgente.

Soberanía del código: el dato como forma política del ser

Nada escapa ya al imperativo de lo mensurable. El mundo se calcula, se predice, se anticipa. Vivimos en una época donde el dato no es solamente una herramienta técnica, ni siquiera una categoría epistémica: se ha convertido en una condición de posibilidad del mundo. Todo lo que existe debe tener un correlato cuantificable; todo lo que importa debe ser trazable; todo lo que carece de representación estadística parece carecer, también, de existencia efectiva. Pero esta soberanía del dato no es simplemente una transformación tecnológica: es una mutación ontológica, y con ello, profundamente política.

Porque si el dato organiza el ser, si decide qué aparece y cómo, entonces quién tiene el poder de construir, administrar e interpretar los datos detenta también el poder de dar forma al mundo. Una política del dato no es solo una cuestión de regulación legal o de protección de la privacidad: es una política de la presencia, del sentido, del destino. La datificación es hoy el lenguaje del gobierno, del mercado, del deseo. Y quien domina ese lenguaje, domina el horizonte de lo posible.

Esta dimensión ontológica del poder no es nueva. Ya la advertía Michel Foucault cuando hablaba del “biopoder”: una forma de gobernar no por la represión directa, sino por la producción de saberes sobre la vida. El censo, la estadística, la medicina, la psicología, todas ellas eran tecnologías de objetivación: no solo describían la vida, sino que la definían. El sujeto moderno es, en parte, efecto de esas operaciones de saber-poder. Hoy, el biopoder se ha convertido en datapoder: la capacidad de organizar el mundo a través de los flujos informacionales que lo describen, lo modelan, lo proyectan.

Pero si el poder ya no se ejerce únicamente sobre cuerpos, sino sobre perfiles, trayectorias, patrones y correlaciones, entonces la pregunta ya no es quién gobierna a quién, sino quién estructura los sistemas que deciden qué cuenta como dato, y cómo se computa. La ontología política del dato comienza allí: en la arquitectura técnica que produce realidad.

Este nuevo régimen tiene varios actores privilegiados. Las grandes corporaciones tecnológicas son, sin duda, los centros neurálgicos del nuevo orden. Google, Amazon, Meta, Microsoft, Tencent, Baidu: sus servidores no solo almacenan datos, sino que los clasifican, los valorizan, los hacen circular. Diseñan los algoritmos que determinan qué vemos, qué compramos, qué deseamos. El sujeto no es gobernado por un tirano, sino por una infraestructura. No obedece a un mandato explícito, sino que habita una gramática de opciones cuidadosamente calibrada. La soberanía se ha vuelto diseño.

El Estado, que solía ser el soberano clásico, ha sido desplazado, o mejor dicho, subsumido. En muchos casos, depende de las plataformas privadas para operar: externaliza su infraestructura, terceriza su vigilancia, compra servicios de nube, de identificación biométrica, de análisis predictivo. La administración pública se convierte en un cliente de la gobernanza algorítmica. Y aunque intenta regular, lo hace desde una posición de inferioridad técnica y epistemológica. El poder no está donde está el derecho, sino donde están los datos.

En este contexto, la ciudadanía también se transforma. El ciudadano ya no es solo un sujeto de derechos, sino un nodo en una red de correlaciones. Su existencia política se mide por su actividad digital: likes, clics, búsquedas, trayectos. Las campañas políticas no apelan tanto a la deliberación pública como a la microsegmentación psicográfica. El espacio público se fragmenta en burbujas de atención, y la opinión se vuelve target. La democracia representativa se desliza hacia una democracia de la personalización, donde cada uno recibe el mensaje que más lo convence, aunque contradiga el mensaje que recibe su vecino.

La fenomenología del dato, al alcanzar esta dimensión política, debe entonces preguntarse: ¿qué formas de agencia son posibles en este régimen? ¿Qué se puede hacer, decir, pensar, sentir, cuando todo lo que somos está mediado por capas de datificación? ¿Es posible resistir desde dentro del sistema, o solo desde sus márgenes? ¿Podemos reapropiarnos del dato como herramienta de autonomía, o estamos condenados a ser sus efectos?

Una primera forma de resistencia es la crítica. No en el sentido moralista de denunciar “el mal uso de los datos”, sino como forma de desnaturalización. Mostrar que los datos no son neutros, que tienen historia, que tienen ideología, que son productos humanos cargados de decisiones. Hacer visible la contingencia de lo que aparece como inevitable. Abrir espacio para el disenso. Nombrar lo que se excluye. Preguntar quién decide qué se mide, qué se olvida, qué se predice.

Otra forma es la experimentación. Reimaginar la infraestructura. Diseñar otros modos de recolectar, visualizar, compartir datos. Proyectos como Data Commons, MyData o DECODE en Europa ensayan formas de soberanía informacional colectiva. Buscan que los datos no sean propiedad ni del individuo ni de la corporación, sino de comunidades que deliberan sobre su uso. En lugar de una economía del dato basada en la extracción y el lucro, proponen una ecología del dato basada en la reciprocidad y el cuidado. No son modelos acabados, pero abren grietas.

También el arte y la poética del dato ofrecen espacios de subversión. Al jugar con las visualizaciones, al torcer los formatos esperados, al estetizar lo que suele pasar desapercibido, los artistas digitales generan un extrañamiento. Nos obligan a ver los datos de otro modo. A sentir su densidad, su arbitrariedad, su potencial emancipador o su carga de violencia. La estética del dato puede ser también una crítica en acto: una forma de devolverle cuerpo a lo que aparece como puro cálculo.

Pero quizás la forma más radical de resistencia sea la reapropiación fenomenológica. Volver al cuerpo. Al tiempo vivido. A la experiencia que no se deja reducir. No para negar el dato, sino para confrontarlo con lo que no puede decir. Recordar que detrás de cada métrica hay una vida, y que esa vida no cabe en ningún número. No todo puede representarse. No todo debe optimizarse. No todo puede preverse. Habitar la opacidad como gesto político. Cultivar el silencio, la ambigüedad, el misterio.

En este sentido, la ontología política del dato exige un doble movimiento: hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera, para desarmar la infraestructura del poder. Hacia adentro, para recuperar la experiencia que escapa a su codificación. No basta con regular a las plataformas: hay que transformar el modo en que entendemos lo que significa conocer, actuar, ser. El dato no desaparecerá. Pero puede dejar de ser el único modo en que el mundo se hace legible.

Esto implica, en última instancia, una reinvención de la política. No como administración técnica del dato, sino como disputa por las formas del aparecer. ¿Qué mundos queremos que existan? ¿Qué presencias queremos multiplicar? ¿Qué silencios queremos respetar? ¿Qué lenguajes queremos cultivar? La política no empieza donde terminan los datos: empieza en la forma en que los habitamos.

Porque si todo aparece como dato, entonces el dato es el campo de batalla. Y la fenomenología, lejos de ser una contemplación pasiva, puede ser una herramienta crítica. Un modo de abrir los ojos no solo a lo que se muestra, sino a cómo se muestra. A quién lo muestra. A qué efectos produce. Un modo de devolverle densidad al mundo. De reencarnar lo que el algoritmo disuelve.

No se trata de nostalgia. No se trata de volver a un tiempo sin datos. Eso no existe, ni existirá. Se trata de componer un nuevo régimen de sensibilidad. Donde el dato no sea amo, sino compañero. Donde el cálculo no reemplace al juicio, sino que lo alimente. Donde la transparencia no se imponga como valor absoluto, sino que conviva con el derecho al secreto. Donde lo cuantificable no borre lo inefable. Donde el mundo siga siendo más grande que su mapa.

Quizás ahí radique la última tarea de una fenomenología política del dato: no solo describir el presente, sino abrirle espacio al porvenir. A lo que todavía no aparece. A lo que no tiene forma. A lo que no ha sido medido. A lo que late, como posibilidad, en la penumbra del sentido.